新入社員の離職を防ぐカギは?入社3年以内の離職率状況や原因、離職防止策などを解説!

昨今、労働人口減少によって優秀な人材確保が困難になりつつあるほか、転職が一般的になっていることで、新入社員の早期離職率が高まっています。

本記事は、新入社員の離職を防ぎたいとお考えの経営者や総務人事担当者向けに、新入社員の離職防止策の重要性、入社3年以内の離職率の状況、離職させないための対策方法などについて詳しく解説します。

離職状況や原因を理解し、職場環境の改善や新入社員のフォロー対策の参考にしてみてください。

目次[非表示]

なぜ新入社員の離職防止対策が重要か?

近年、少子高齢化によって日本の生産労働人口は年々減少しており、どの企業においても人材定着は重大な課題となっています。

さらに転職市場では人材の流動化が進み、転職者やフリーランスが増加しているのも現状です。

離職率が上がり、人材不足が慢性化すると、企業の存続すら危うくなる可能性もあります。そのため、企業が永続的に事業を継続するために離職防止対策は欠かせません。

特に採用や育成にかけたコストの損失を考えると、新入社員の離職防止対策は特に注力して取り組むべき課題だと言えます。

企業によっては、長く働いてもらうための対策として入社後の新入社員教育に力を入れている企業も多いです。

▼新入社員教育を行うメリットや効果的に進めるポイントついてさらに詳しい記事はこちら↓

新入社員の離職が企業に与えるリスク

新入社員の離職防止対策が重要であることをお伝えしましたが、実際新入社員が離職すると企業にどのような影響が出るのでしょうか?

新入社員の離職が企業に与えるリスクについて3点ご紹介します。

採用・教育コストの損失

新入社員が早期離職をすると、採用や教育にかけたコストの損失が生じる可能性があります。

株式会社マイナビの調査によると、「2024年卒企業新卒内定状況調査」における採用費総額は1社あたり平均約287万円、入社予定者1人あたりの採用費平均は約56.8万円というデータが出ています。

求人媒体に掲載する広告費や、選考過程における人件費、入社後の研修費などを考えると、採用及び教育コストの損失は決して小さくはありません。

従業員のモチベーションの低下

新入社員の早期離職は、他の同期社員のモチベーションの低下にも大きく影響します。

「同期が辞めるならわたしも!」などと同じように離職を考える同期がいてもおかしくありませんし、離職した新入社員が既に業務を行っていたとしたら、その業務を補う他の従業員にも負担がかかり、モチベーションの低下や離職が連鎖するケースも考えられます。

企業イメージの悪化

新入社員の離職率が高い企業は、「職場環境が悪い」「人間関係がうまくいっていない」などと認識され、社会的評価や企業のブランドイメージにも悪影響を及ぼします。

最近はWEBサイトやSNSなどを通して企業の口コミや評判が簡単に分かるようになっているため、離職率が高い場合は、早急に離職率を下げるための対策を講じる必要があります。

新入社員の離職状況と離職原因

昨今の新入社員の離職率の状況や早期離職の原因について詳しく解説します。

新入社員の離職率の状況

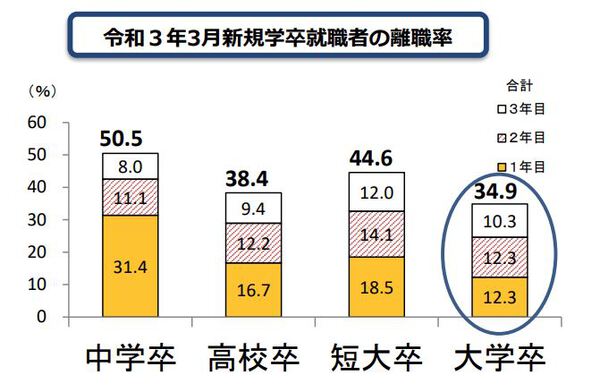

厚生労働省が公表している「新規学卒就職者の3年以内の離職状況(令和3年3月卒業者対象)」データによると、就職後3年以内の新規大学卒就職者の離職率は34.9%(1年目12.3%、2年目12.3%、3年目10.3%)となり、約3割の新入社員が入社3年以内に離職していることが分かります。

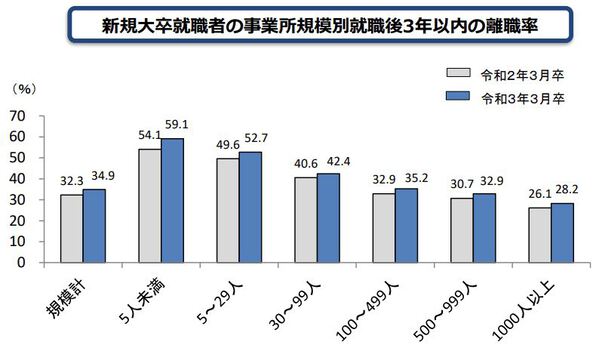

また、事業所規模別の就職後3年以内の新規大学卒就職者の離職率は、「5名未満」が59.1%、「5~29名」が52.7%、「30~99名」が42.4%、「100~499名」が35.2%、「500~999名」が32.9%、「1,000人以上」が28.2%と、企業規模が小さいほど、離職率が高く、どの規模においても前年よりも離職率が高くなっている結果が出ています。

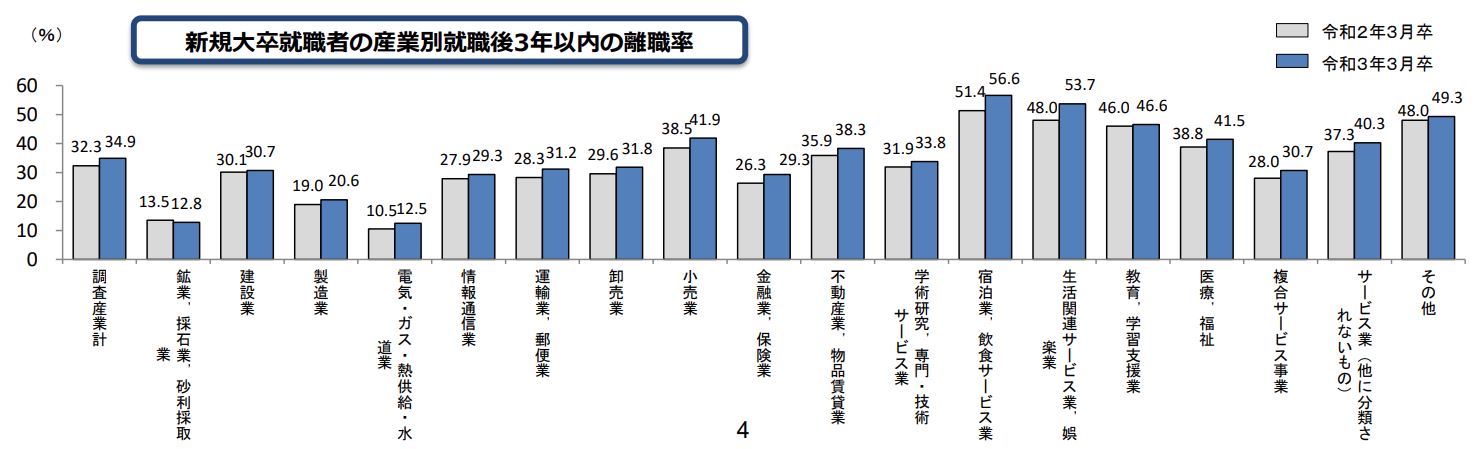

産業(業界)も離職率に大きく影響する要素の1つです。同データによると、新規大学卒就職者の離職率の高い上位5産業は、以下のとおりです。

<新規大学卒就職者の産業別就職後3年以内の離職率上位>

1位:宿泊業、飲食サービス業 56.6%

2位:生活関連サービス業、娯楽業:53.7%

3位:教育、学習支援業:46.6%

4位:小売業:41.9%

5位:医療、福祉:41.5%

<参照>厚生労働省/新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

新入社員が早期離職する原因

それでは、なぜ新入社員は早期離職をしてしまうのでしょうか?

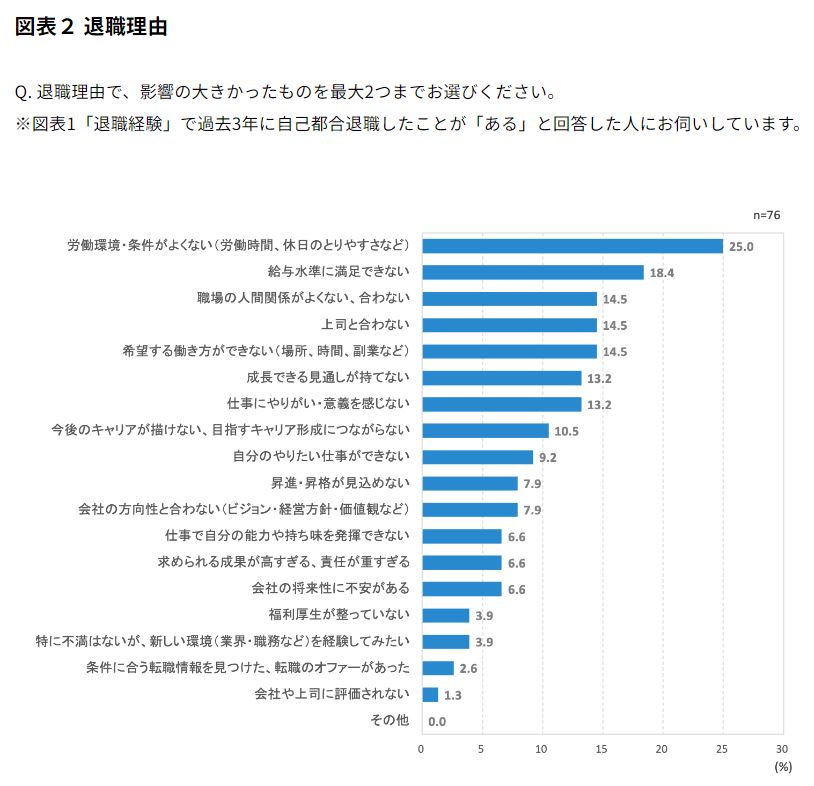

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが公表している「新人・若手の早期離職に関する実態調査」によると、入社3年以内に自己都合による退職をした社員の退職理由について、一番回答が多かったのは「労働環境、条件がよくない(労働時間、休日のとりやすさなど)」、次いで「給与水準に満足できない」、「職場の人間関係が良くない、合わない」などが挙がりました。

<参照>

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ/「新人・若手の早期離職に関する実態調査」

上記結果より、新入社員の早期離職を防止するためには、給与や福利厚生などの待遇や職場の人間関係を良好にする環境作りが重要であることが伺えます。

新入社員の早期離職を防ぐための具体的な方法

新入社員の早期離職を防ぐための具体的な方法について、主に待遇と人間関係の観点から3点ご紹介します。

<待遇>評価制度の改善・福利厚生の充実

待遇面では、人事評価制度の見直しや福利厚生制度の充実によって、離職防止につながる場合もあります。

公平・公正な評価制度は、モチベーション向上や人材定着にも有効ですし、休暇制度や福利厚生の充実は従業員満足度の向上にも寄与します。

ですが、企業によっては人材やノウハウがなく、自社で全てを担うには相当の時間や労力がかかると懸念される方もいらっしゃるでしょう。

昨今は、福利厚生の管理や運用をアウトソーシングする企業が増えてきています。

自社での運用が難しい、コストや手間がかからず導入できる福利厚生をお探しの方は、ぜひ福利厚生倶楽部へご相談ください。

コストや手間を減らして導入できる!

↓↓福利厚生倶楽部の詳細はこちら↓↓

<人間関係>ストレスチェックを実施する

新入社員研修後、配属された部署の人間関係や業務に慣れなかったり、疑問や相談があっても打ち明けられずに悩む新入社員も多いです。

従来は直属の上司や、メンターとして先輩社員がフォローする仕組みを導入していた企業も多かったですが、最近の新入社員は誰にも打ち明けられずにストレスを抱え込んでしまう傾向も少なくありません。

そこでおすすめするのが、ストレスチェックです。ストレスチェックは、労働者のストレス状況を調査し、メンタルヘルス不調の予防や職場環境の改善に役立てるために実施される取り組みのことを指します。

労働安全衛生法によって、2015年12月から従業員が50名以上いる事業所においては毎年1回の実施が義務付けられています(常時使用する労働者が50人未満の場合、ストレスチェックの実施は努力義務)。

定期的に行う健康診断等とあわせてストレスチェックを実施し、新入社員のメンタルヘルス不調予防や職場環境の改善を積極的に実施することも、早期離職を防ぐ方法の1つです。

▼ストレスチェックの実施状況や実施方法についてさらに詳しい記事はこちら↓

↓↓「Reloエンゲージメンタルサーベイ」の資料請求はこちら↓↓

<人間関係>認められる機会を与える

新入社員が人間関係でストレスや不安を抱えない環境作りや、上司・先輩が気配りをすることも、現代社会においては非常に重要です。

職場の人間関係は業務のやり取りだけではなく、業務外で発生する日々のコミュニケーションや上司部下の信頼関係で成り立っているといっても過言ではありません。

もし新入社員が分からないことや困ったことがあった時は気軽に相談できたり、業務で「できたこと」に対して褒めてあげる習慣を作ることは、新入社員のその後の成長やモチベーションにも大きく影響します。

近年では社内コミュニケーションの活性化を目的に、サンクスカードを導入する企業も増えています。

▼サンクスカードの概要や導入メリットなどについて詳しい記事はこちら↓

まとめ

本記事では、新入社員の離職防止が重要な理由、入社3年以内の離職率の状況、離職させないための対策方法などについて詳しく解説しました。

新入社員の離職を防ぐには、職場環境を改善したり、定期的に新入社員をケアしていくことが非常に重要です。

このフォローがないと、業務におけるパフォーマンスの低下から早期離職につながる恐れがあります。

新入社員の離職率の現状や離職理由を理解し、企業に合った離職防止策を取り入れていきましょう。

また、厚生労働省では事業主や人事総務担当者向けに「新入社員の方のためのセルフケア基礎知識」を紹介しているので、新入社員の教育に不安や悩みをお抱えの方は参考にしてみてください。