貴社の福利厚生は大丈夫?いま福利厚生を見直した方が良い理由と見直す際のポイントを解説します!

皆様の会社では従業員が満足する福利厚生制度が構築できているでしょうか?

本記事では、福利厚生の意義や見直しが必要な理由から、見直しを進める流れとその注意点までを詳しく解説します。

目次[非表示]

福利厚生の意義

福利厚生とは、企業が従業員やその家族へ提供する給与・賞与以外の報酬またはサービス全般のことで、法律で定められている「法定福利厚生」と企業が任意で実施できる「法定外福利厚生」の2種類があります。

一般的に「福利厚生が充実している」という文脈で使われる“福利厚生”とは法定外福利厚生のことを指します。

制服や備品の支給といった業務に関わるものや社宅や食事補助のような生活を支援するもの、保養所やスポーツジム法人会員などの余暇支援など法定外福利厚生の内容は多岐に渡ります。

福利厚生を充実させることで、従業員満足度の向上や生産性の向上、企業イメージアップなど様々なメリットがあります。

↓↓福利厚生について詳しい記事はこちら!↓↓

福利厚生の見直しが必要な理由

福利厚生にはさまざまなメリットがある一方、適切に運用するためには定期的な見直しが必要です。

ここでは見直しが必要な理由を昨今の福利厚生を取り巻く動向を交えてご紹介します。

福利厚生費の増加

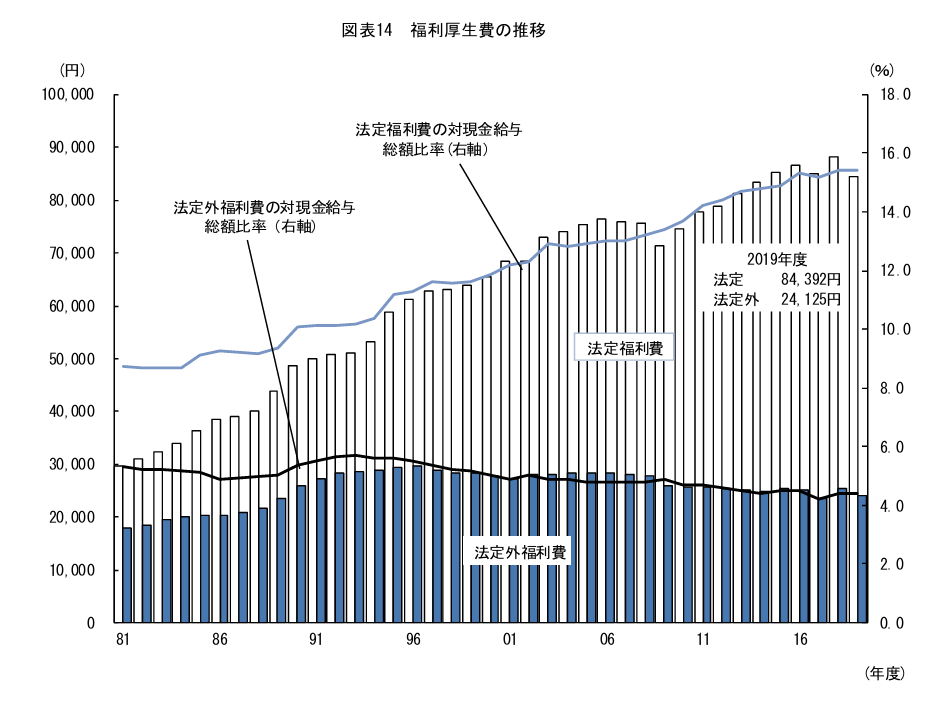

下のグラフは経団連が「福利厚生費調査結果報告2019年度」で発表した福利厚生費の推移をまとめたものです。

ご覧の通り福利厚生費の総額は年々右肩上がりで増加しています。

その要因は健康保険や厚生年金保険などの引き上げによる法定福利厚生費の増額が挙げられます。

一方、法定外福利厚生費はやや抑制傾向にあります。

法定福利厚生費が増額しているため福利厚生全体にかかるコストが増えており、法定外福利厚生に対してさらなる投資をするのが難しいのが現状です。

新規コストの投入が難しい状況が続く中、従業員が満足する福利厚生を提供するためには既存の法定外福利厚生の予算をいかに効率的に活用できるかが重要です。

経団連「第64回福利厚生費調査結果報告 2019年度(2019年4月~2020年3月)」 図表14より

働き方改革関連法の施行

2019年4月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が施行されました。この法律では以下のような内容が定められています。

- 時間外労働の上限規制

- 年次有給休暇の確実な取得

- フレックスタイム制の拡充

- 正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止

これにより、企業は社内制度や規定などの見直しが求められるようになりました。

労働時間が適正化されて余暇時間が増えるため、余暇の過ごし方を充実させるためのさまざまな補助や、福利厚生周りでの正社員と非正規労働者との間の待遇差の改善のために、福利厚生を見直す必要性が増しました。

厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」より

福利厚生ニーズの多様化

ライフスタイルや働き方の多様化に伴い、従業員の福利厚生に対するニーズも多様化しています。

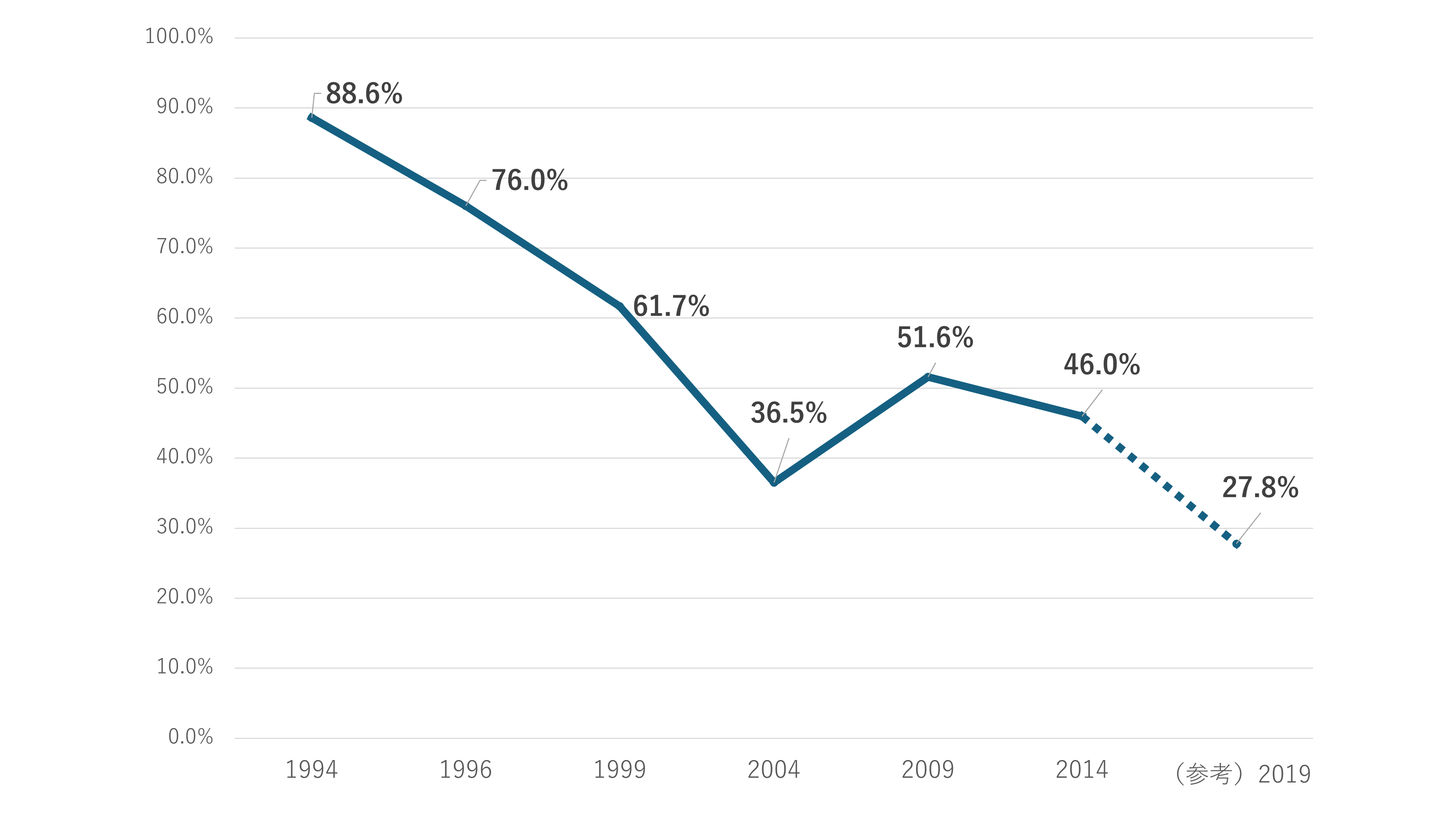

観光庁「関連データ・資料集」社員旅行の推移 より

上のグラフは観光庁が発表している社員旅行の実施率です。

2019年の実施率は1994年の三割程度まで下がっていることが分かります。

バブル期以前は好景気であったことに加え、終身雇用や年功序列が一般的であったため、従業員間の親睦を深めるための社員旅行や、長期的な労働環境改善のための社宅や寮といったいわゆるハコモノの福利厚生が主流でした。

しかし、バブル崩壊以降、終身雇用の崩壊や景気の低迷の影響で社員旅行やハコモノの福利厚生が維持できない企業が増え、また価値観や働き方の多様化の影響によって従来の一律的な福利厚生ではすべての従業員を満足させることが難しくなってきました。

企業はニーズの多様化が進む中、一部の従業員だけが恩恵を受けられるのではなく、全員が公平に恩恵を受けられるような制度設計をする必要があります。

福利厚生を見直すメリット

従業員満足度向上

企業が福利厚生を適切に見直し、充実させることで従業員の満足度が向上します。

従業員満足度が高い従業員は高いモチベーションを維持しながら働くことが出来るため、生産性の向上や顧客満足度の向上も期待でき、企業の業績向上につなげることも可能です。

人材確保

福利厚生を見直すことは、人材確保にもつながります。

現在在籍している従業員については、前項の通り従業員満足度が向上し、長く勤めたいと考えるため離職率が低下します。

加えて、福利厚生を見直して充実させることができれば、企業の採用時のアピールポイントの1つになるため、採用力強化につなげることもできます。

コスト削減

福利厚生を見直すことはコストの削減にもつながります。

既存の福利厚生施策のうち、利用が少ないものやコストに見合った効果が得られないものを見直すことで直接的にコスト削減につなげることが可能です。

また、福利厚生には条件を満たせば非課税で運用できる施策もあるため、税法に則って適切に見直すことで節税につなげることが出来ます。

↓↓福利厚生と税金に関する記事はこちら↓↓

福利厚生見直しの手順

現状の把握

まずは現行の福利厚生の状況を把握することが重要です。

どういった施策が存在するのか、施策が生まれた目的や背景、施策ごとにどれくらいの費用がかかっているのか、利用状況はどうなのか、など状況を詳細に理解することで、どの部分に改善が必要なのかを見極めることができます。

現状分析には、定量的なデータだけでなく、従業員からの意見を集めることも重要です。従業員が現在の福利厚生に対してどのように感じているのか具体的に把握して、見直しの対象とすべき項目を明確にすることが大切です。

従業員ニーズの調査

次に、従業員のニーズを調査します。

具体的なニーズ調査では、アンケートやワークショップなどで福利厚生に対する具体的な希望や改善点を収集することだけでなく、勤務形態や勤務地などの様々な要素から推測される隠れたニーズも考慮した上でどの領域にリソースを集中させるのかを検討する必要があります。

福利厚生のトレンド把握

現在の福利厚生のトレンドも把握する必要があります。他社の成功事例を参考にすることで、より効果的な制度を導入できるかもしれません。

例えば、リモートワークを推進する上での様々な補助制度、多様なニーズに応えられる福利厚生パッケージサービスなど、最新の情報を把握することで固定観念にとらわれずに幅広い選択肢を持つことが可能です。

また、他社の成功事例とともに、失敗事例の研究も行い、自社の特性に合った制度設計を進めることで、より一層効果の高い福利厚生制度を構築することができます。

見直し案を検討する

自社の状況と福利厚生のトレンドを把握したら実際に見直し案の検討に進みます。

既存の施策と比較して見直し後の施策はどのような点にメリットがあり、どのような効果が期待できるかをまとめ、総合的に検討しながら施策の優先順位をつけていきます。

施策の導入・検証

施策が決まったら導入を進めていきます。

福利厚生は制度やサービスを導入して終わりではなく、従業員に浸透させることが大切です。

新しい施策の内容をしっかりと従業員に周知し、全員が利用できる環境を整備する必要があります。

また、実際に利用した従業員からの感想や意見を収集し、改善を繰り返すことでより効果的に福利厚生施策を運用することができます。

福利厚生見直し時の注意点

福利厚生制度をむやみに変更すると、却って従業員満足度を下げてしまう可能性があります。

適切に見直しを行うために以下のポイントを意識することが大切です。

見直しの目的を明確にする

見直しの目的を明確にし判断の軸を定める必要があります。

目的を明確にせずに見直しを始めてしまうと、従業員から集まる様々なニーズのうち何から応えていけばよいか判断できずに行き詰まってしまう可能性があります。

福利厚生を通じて、どのような課題を解決したいかというテーマを明確にすることが重要です。

ここで目的を定めることが出来れば、見直し後の効果測定の際にも判断基準として活きるため、具体的かつ明確な評価を行うことができます。

コスト削減を主目的にしない

目的意識を持って見直しを進めることは大切ですが、コスト削減を主目的に掲げるのは避けたほうがよいでしょう。

コストの削減に囚われすぎると現行施策の縮小再生産の施策になりかねないため、従業員満足度を下げるだけで終わってしまう可能性があります。

たとえ、福利厚生の見直しのきっかけがコスト削減であったとしても、

まずは「福利厚生を通じて何を達成したいか」といった根本の目的に立ち返り、

最後に目的達成に向けて、今かけられるコストを適切に割り当てるといった順序で検討することで

コストを削減を達成した上で、効果的な福利厚生施策を整備することができます。

不合理な待遇差をなくす

福利厚生の見直しに伴い、待遇差が生じないよう配慮が必要です。

働き方改革で定められた通り、同じ業務を行う従業員には、公平な制度を提供することが求められます。

雇用形態やその他の条件を根拠に福利厚生の内容に差をつける場合は、働き方改革関連法のいう「不合理な待遇差」に該当しないか注意して判断する必要があります。

「福利厚生倶楽部」で幅広いニーズに対応できる!

福利厚生パッケージサービス「福利厚生倶楽部」は、

宿泊やレジャーの補助をはじめ、オンラインショッピングや育児介護など幅広いジャンルで割引などの優待が受けられます。

従業員がアプリで各自で利用する方式であるため、

従業員は会社を通さず手軽に使えて、福利厚生担当者は受付などの煩雑な業務が不要です。

福利厚生の見直しの際はぜひ福利厚生倶楽部もご検討ください。

まとめ

この記事では、企業における福利厚生の見直しの必要性や進め方についてご説明しました。

福利厚生を充実させることは、従業員満足度やエンゲージメントを高め、企業の成長を促進することができる、従業員にとっても企業にとってもプラスに働く大切な投資といえます。

まずは、現行の施策について利用状況はどうか、費用は適正かといった現状把握から始めてみてはいかがでしょうか?