【2025年法改正】育休制度とは?取得状況、福利厚生で育休制度を取り入れるメリットなどについて解説!

少子高齢化が加速する中、労働力の確保は企業にとって深刻な課題の1つです。

そこで、従業員の離職率低下や満足度向上を目的に育休制度を充実させる企業が増えています。

本記事では、総務人事ご担当者や経営者向けに、育休制度の取得状況や育児休業と育児休暇の違い、2025年施行の育児介護休業法の改正ポイントなどについて詳しく解説します。

また福利厚生として育休制度を導入するメリットや、おすすめの福利厚生もご紹介しますので、「育休制度を充実させたい」、「育休利用率を高めたい」とお考えの方はぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

育休制度とは

育児休業とは、「1歳未満の子どもを養育するために設けられている制度」で、育児・介護休業法という法律によって定められています。

育休制度を充実させることで、従業員が仕事に復帰しやすい環境が整えば、ワークライフバランスの実現や人材定着にもつながるため、女性だけでなく男性も積極的に利用できるよう国が育児休業取得の推進を義務化させています。

育児休業の取得状況

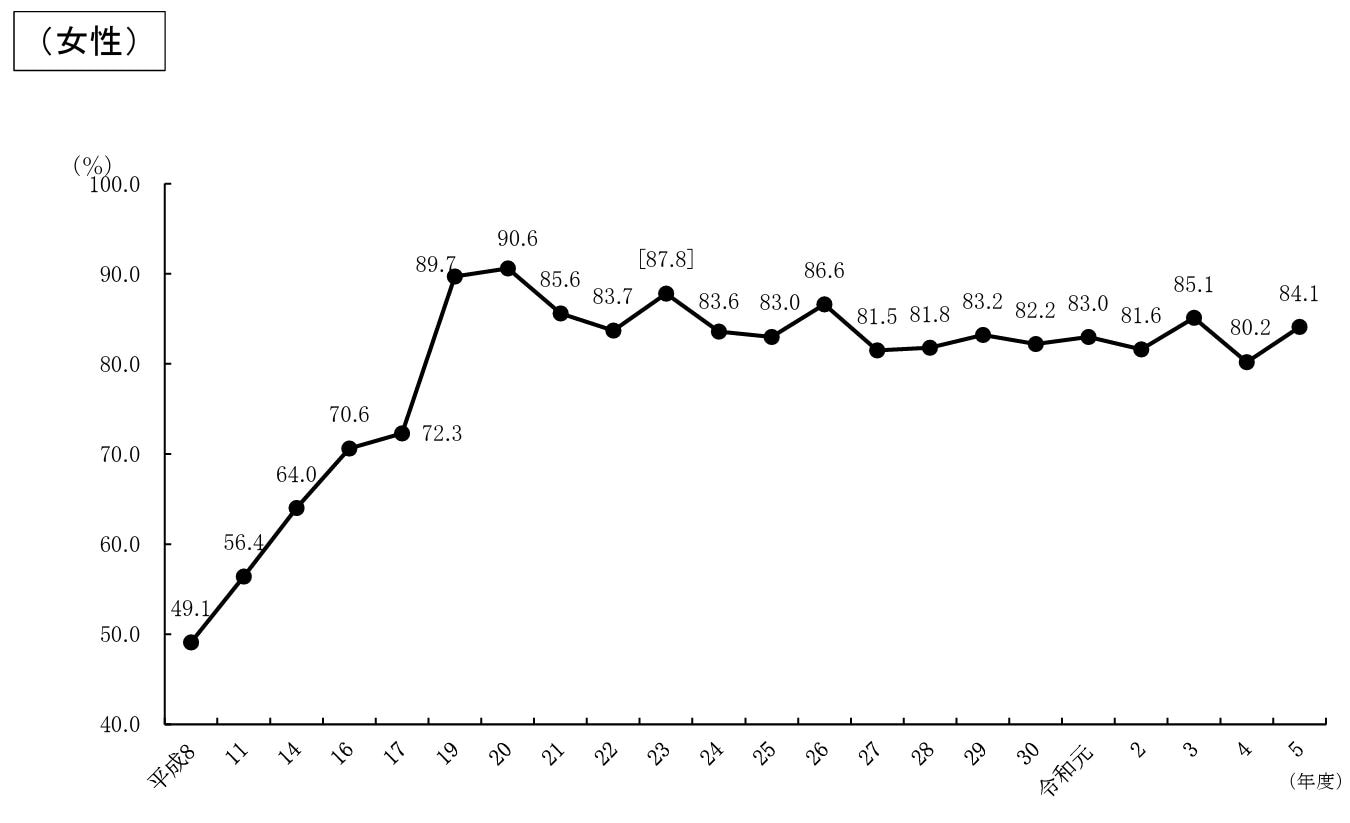

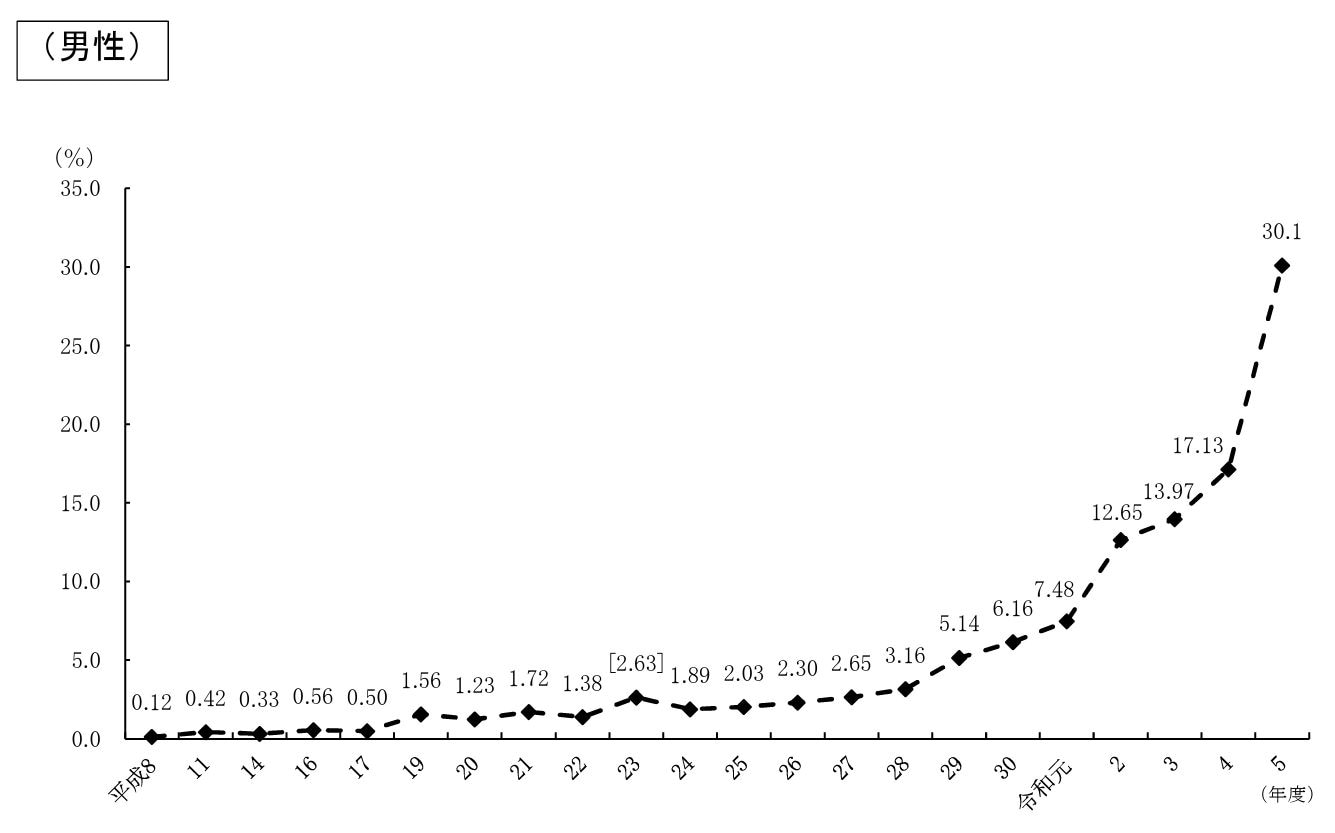

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」結果によると、育児休業取得率は女性が84.1%(前年度80.2%)、男性が30.1%(前年度17.13%)と、男女ともに増加していることが分かります。

特に男性の育児休業取得率は過去最高で推移しています。

※令和3年10月1日から令和4年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性(男性の場合は配偶者が出産した男性)のうち、令和5年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む。)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合。

育児休業と育児休暇の違いは?

育休には、主に育児休業と育児休暇の2種類があります。

混合されがちですが内容は異なるため、それぞれの違いについて解説します。

育児休業 |

育児休暇 |

|

概要 |

国が法律で定めた法定制度 |

企業が独自で設けている

育児支援のための法定外福利厚生

|

対象者 |

1歳未満の子どもを持つ従業員 |

企業によって異なる |

| 期間 |

子どもが1歳未満(最長で2歳未満)の期間 |

企業によって異なる |

給付金 |

給付金制度あり |

企業によって異なる |

育児休業

育児休業は、育児・介護休業法によって定められている法定制度で、「育休」と呼ぶ場合、多くはこの育児休業を指します。

国が定めている制度のため、対象従業員より申請があった場合は必ず育児休業を適用する必要があります。

取得対象は「1歳未満の子どもを持つ従業員」で、一定の条件を満たすと給付金が支給されます。

<参照>厚生労働省/育児・介護休業法のあらまし、厚生労働省/育児休業等給付について

育児休暇

法律に記載はありますが、あくまで企業の努力義務とされている法定外福利厚生で、各企業が独自に設ける休暇制度です。具体的な内容は企業に委ねられていて、対象期間や運用方法などに法的な決まりはありません。

取得対象は、「小学校就学の始期に達するまでの子どもを持つ従業員」で、企業側は育児目的の休暇制度の設置が努力義務となっています。

※「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日が属する年度の3月31日までの期間

育休制度に関する法律「育児・介護休業法」

育休にかかわる法律に育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)があります。

女性の社会進出や共働き世帯の増加の影響で、仕事と育児の両立を図ることを目的に制定されました。

同法で制定されている制度の内、育児に関わる制度は以下の3つです。

育児休業 |

子どもが1歳に達するまでの期間、子ども1人につき2回休業可 (保育所に入所できないなどの場合は、最長2歳まで可)。 【パパ・ママ育休プラス】 父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間、1年間休業可。 |

産後パパ育休 |

子どもの生後8週間以内に父親が2回に分けて通算4週間の育休を取得可。 |

子の看護休暇 |

小学校就学前の子どものいる親が有給休暇とは別途取得できる休暇制度。 年間5日取得可(対象の子どもが2名以上の場合は10日取得可)。 |

※上記は2025年3月12日時点の情報

2025年4月からは育児・介護休業法で新たな改正が実施されます。

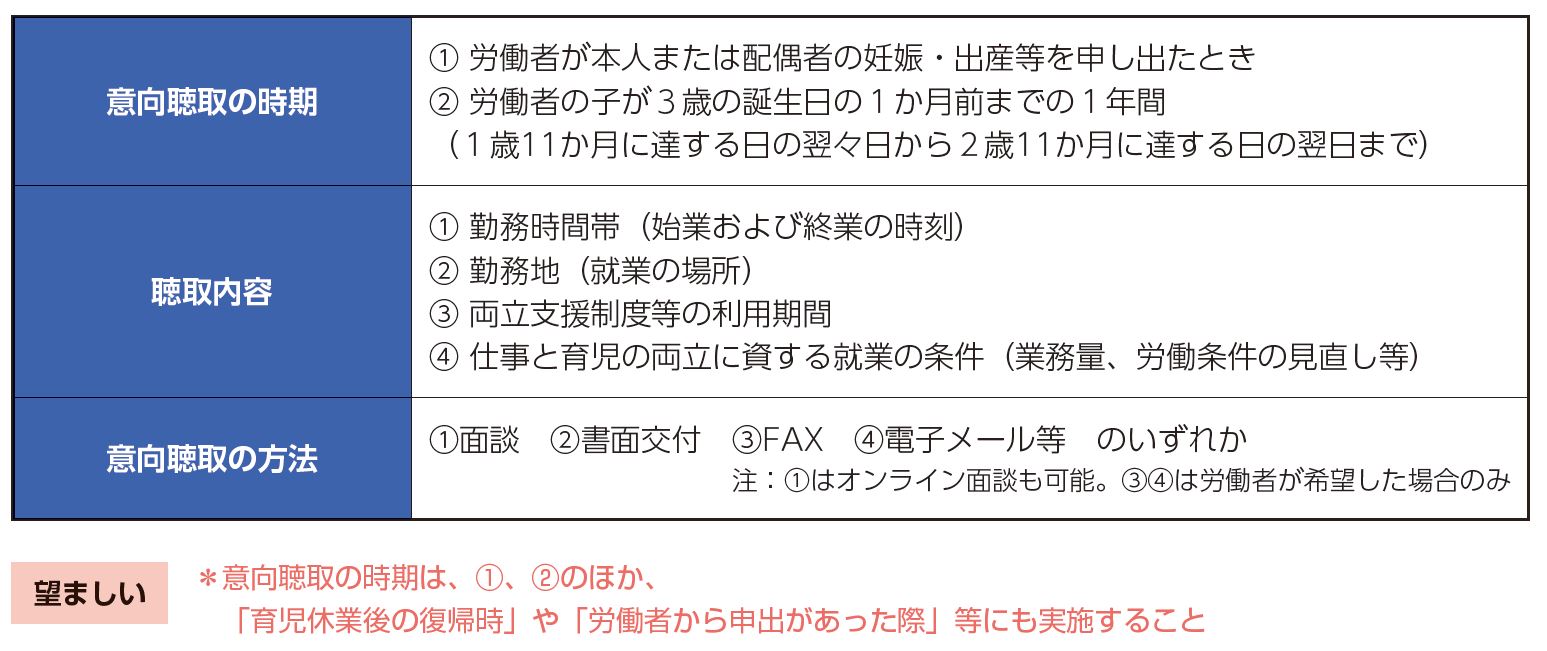

育児関係に関する法改正の主な特徴は、「妊娠期~出産直後だけでなく、3歳以降から概ね小学校就学までの両立支援」を拡充するものも多く含まれています。

特に子どもが3歳頃になると、休暇や時短ではなくフルタイム勤務で仕事と育児の両立を目指すことを望む男女労働者も増加するため、フルタイム勤務も含めて働き方の選択肢を増やし、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現する改正が多く含まれていることが、育児に関する改正の特徴です。

今回の改正は内容によって2025年4月1日、または10月1日から施行予定のため、育児に関する主な改正ポイントをそれぞれご紹介します。

2025年4月改定ポイント

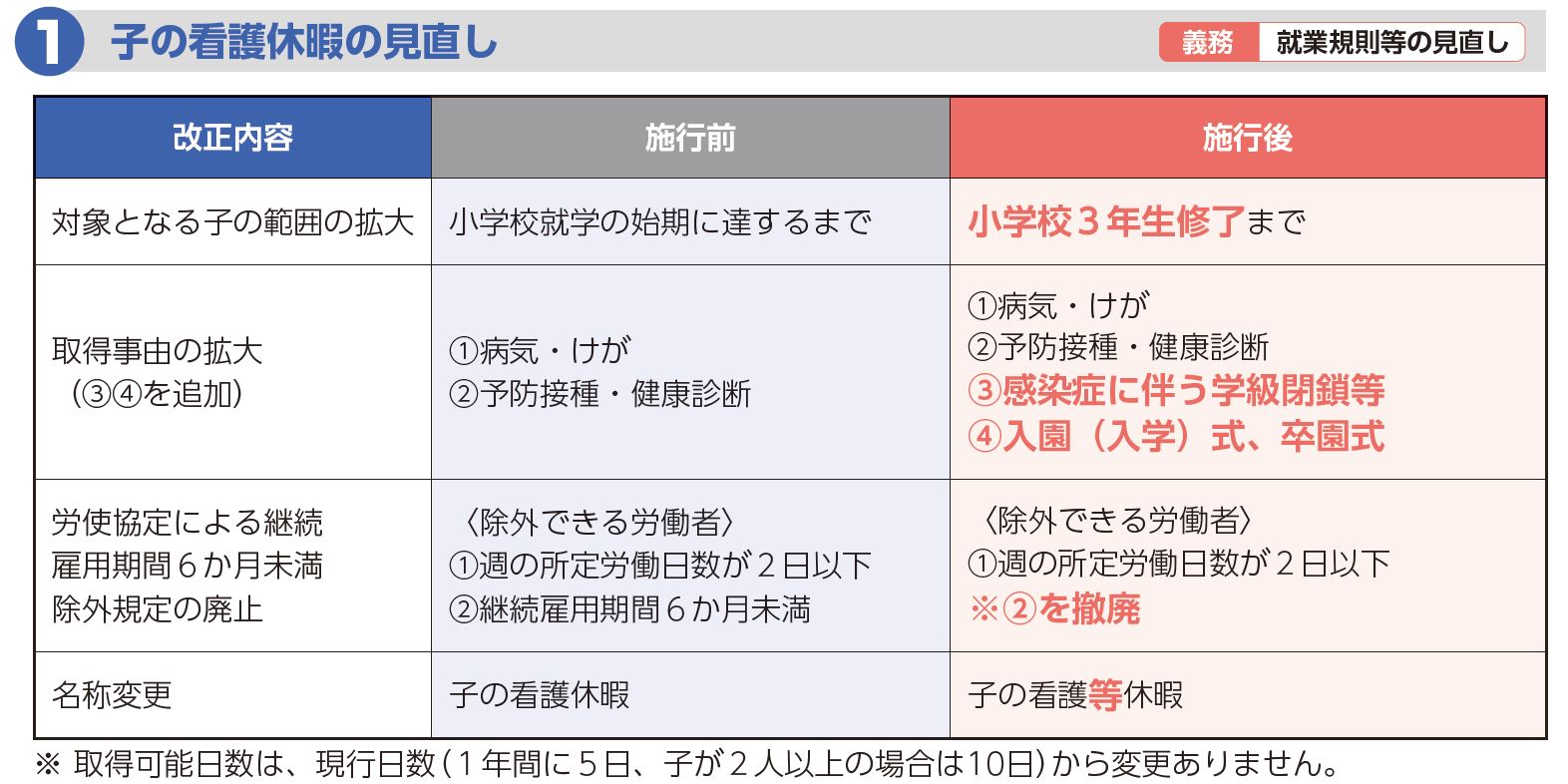

●子の看護休暇の見直し

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

対象となる子どもの年齢の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に引き上げられ、取得事由に学級閉鎖や入園(入学)式・卒業式などが追加されます。

また、名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更になります。

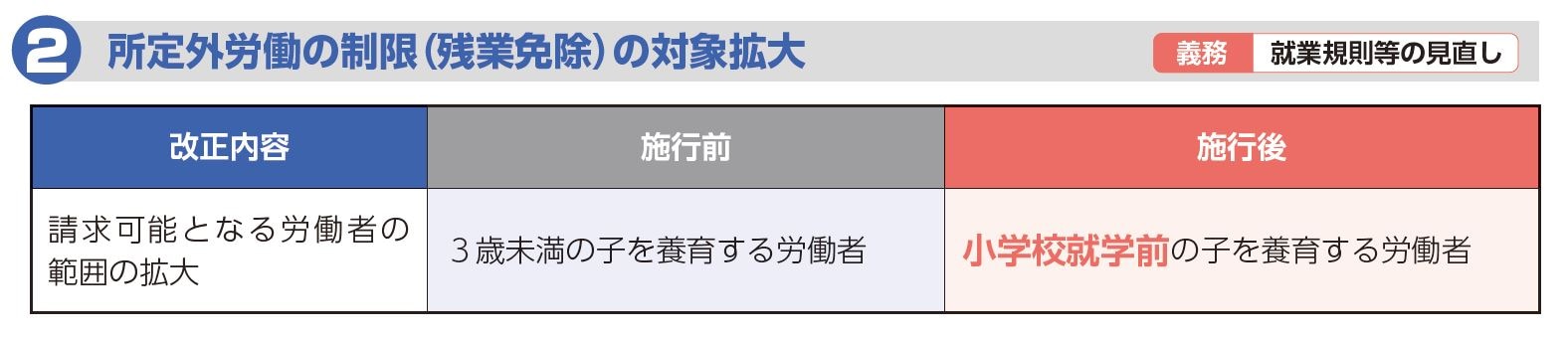

●所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者が、「3歳未満の子を養育する労働者」から、「小学校就学前の子を養育する労働者」までに拡大されます。

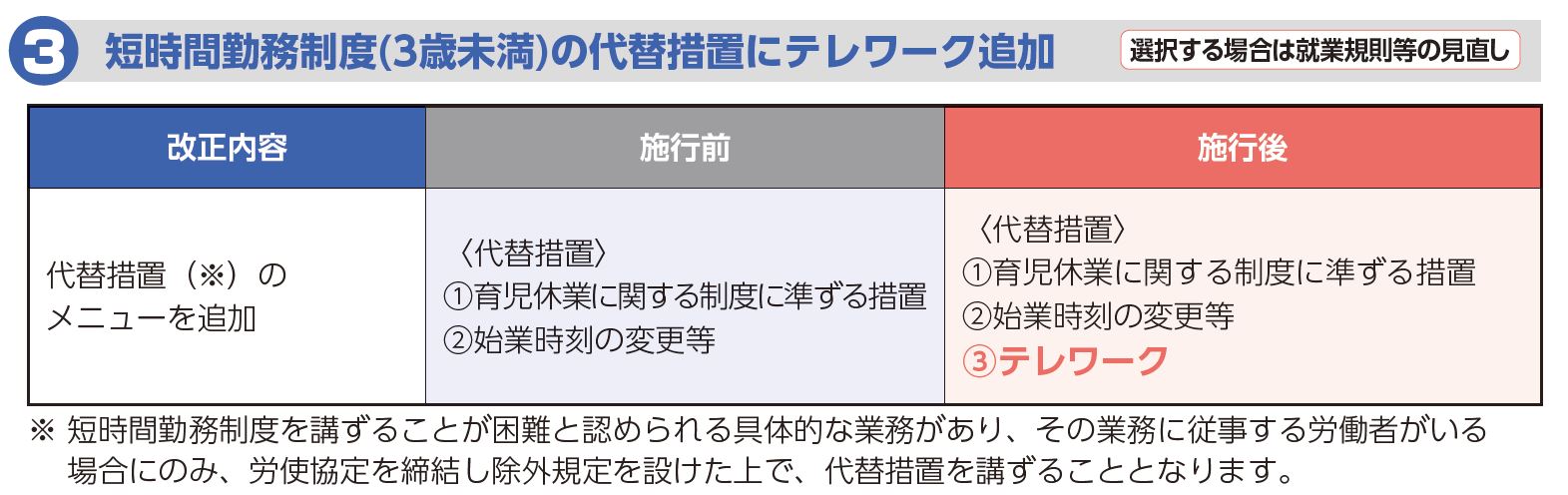

●短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置へのテレワークの追加

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

3歳に満たない子を養育する労働者に対して、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークが追加がされます。

●育児(3歳未満)のためのテレワーク導入(努力義務)

3歳未満の子を養育する労働者が、テレワークを選択できるよう事業主に努力義務が課されます。

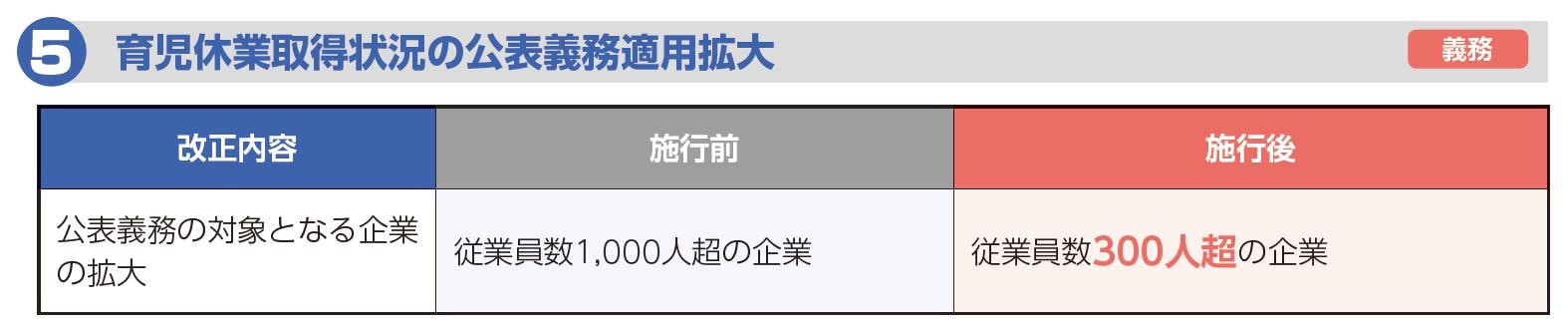

●育児休業取得状況の公表義務の適用拡大

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表が義務付けられる事業主の範囲が、常時雇用する労働者数が1,000人超から300人超に拡大されます。

2025年10月改定ポイント

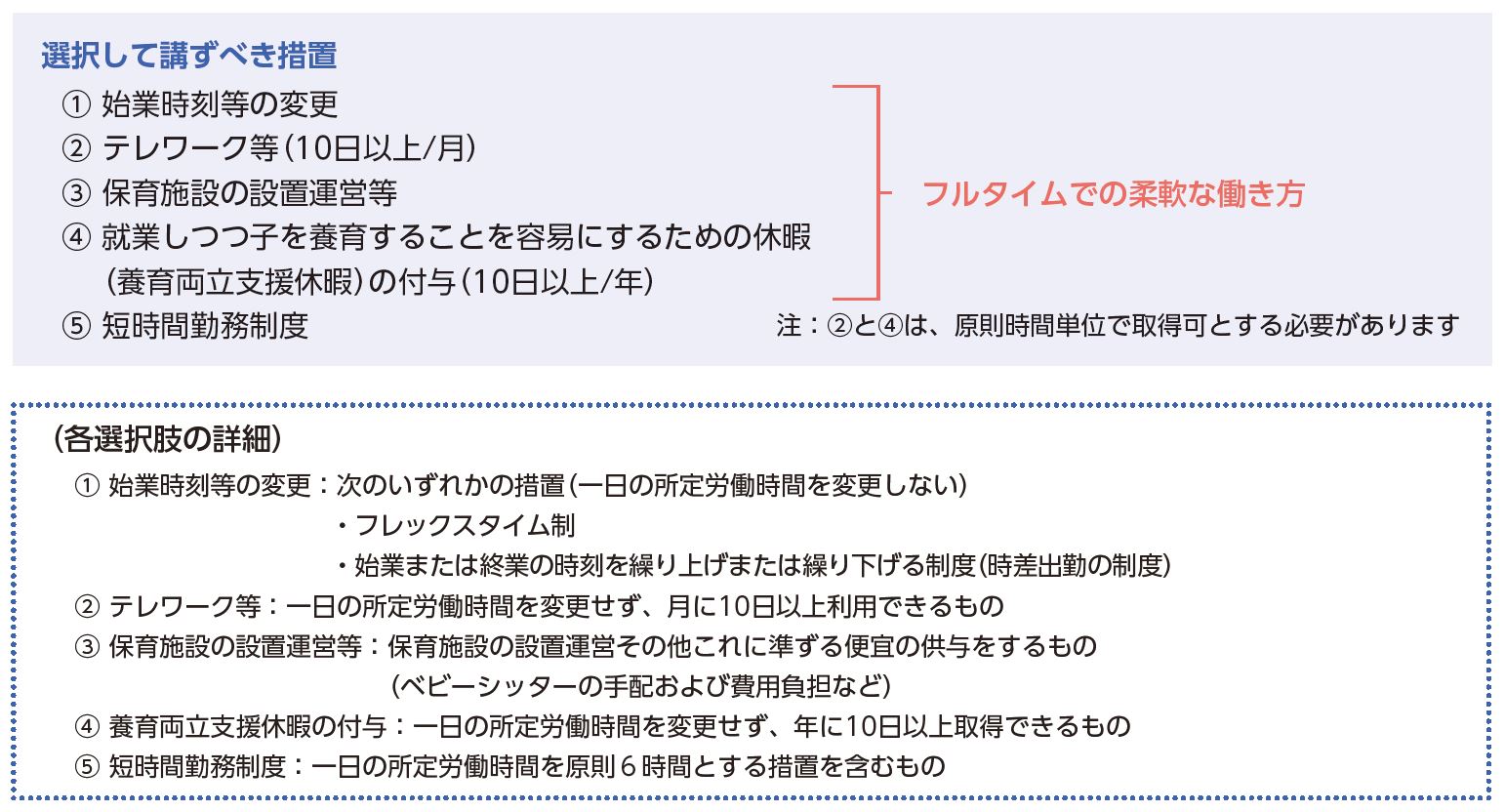

●柔軟な働き方を実現するための措置等

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

3歳以上小学校就学前の子どもを養育する労働者に対し、事業主は始業時刻の変更やテレワーク、新たな休暇の付与など上記5つの「選択して講ずべき措置」の中から2つ以上の措置を講じることが義務付けされます。労働者はその内、1つを選択して利用できます。

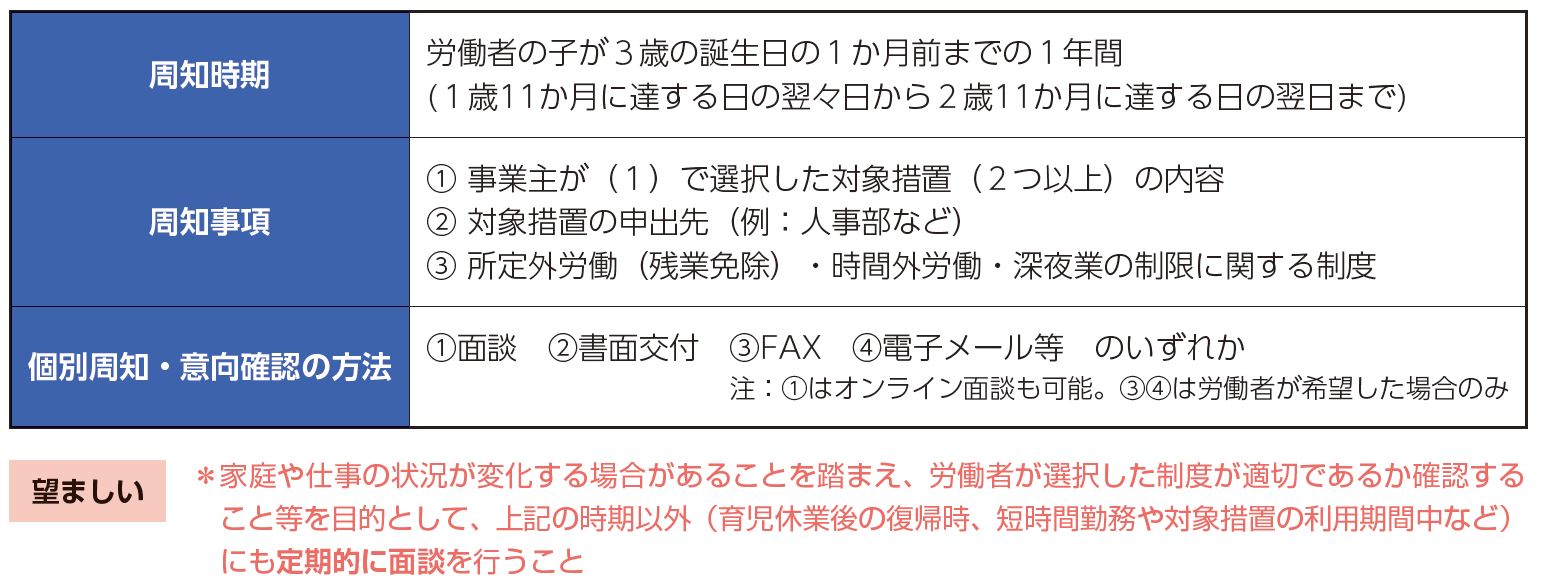

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

3歳未満の子どもを養育する労働者に対して、子どもが3歳になるまでの適切な時期(労働者の子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間)に、柔軟な働き方を実現するための措置として導入した制度などについて、上記の周知事項を個別に周知し、意向確認を行うことが事業主に義務付けられます。

●仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

事業主は、①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等の申出時と、②子どもが3歳になる前の適切な時期に、仕事と育児の両立に関する上記事項について、労働者の意向を個別に聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。

<参照>厚生労働省/「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)」

▼【育児・介護休業法】介護に関する記事はこちら↓

福利厚生で育休制度を導入するメリット

企業の福利厚生として育休制度を導入することは、企業側にも多くのメリットがあります。以下で具体的なメリットをいくつかご紹介します。

従業員満足度の向上

育休制度を充実させると、「子育て支援に積極的な会社だ」「仕事と育児を両立できる会社で今後も働き続けたい」など従業員満足度の向上が期待できます。

また仕事と育児を無理なく両立するできることで、ワークライフバランスの実現につながり、企業に対する帰属意識も高まることでしょう。

ただし、従業員の満足度向上には子どもがいる従業員や出産予定の従業員だけでなく、他の従業員にも目を向け、より多くの従業員が働きやすいと感じる環境や制度整備が必要です。

離職率の低下

育休制度の充実は、従業員の離職防止にも非常に効果的です。

企業が積極的に育休支援を推進することで、女性従業員が妊娠・出産しても退職せず復帰し、復帰後も安心して育児と仕事を両立させることが可能になります。

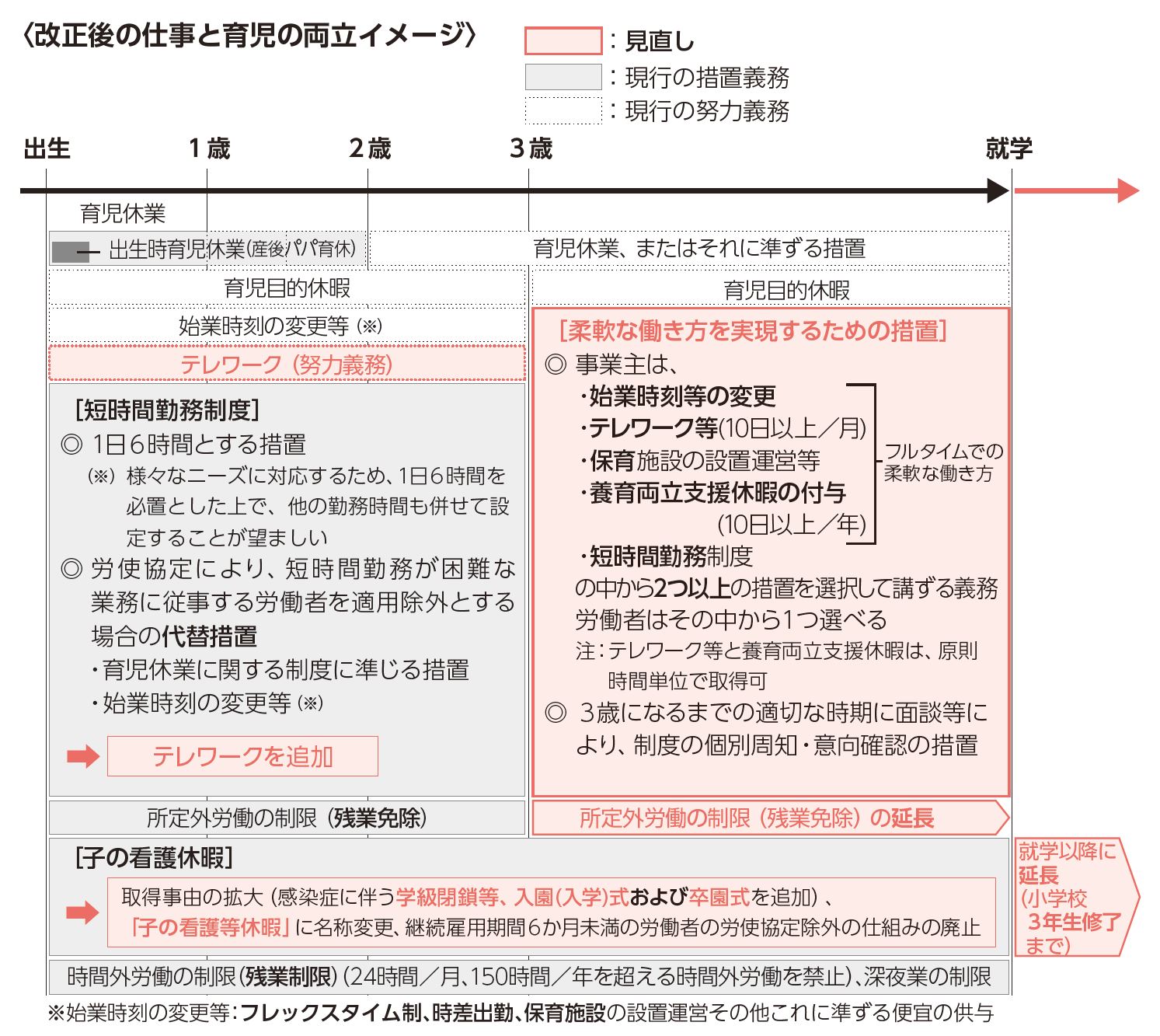

厚生労働省の発表によると、出産後も仕事を続ける女性は年々増加しており、2015年~2019年の女性の出産後継続就業率は53.8%となっています。

<参照>厚生労働省/「第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況」

企業イメージの向上

育休制度は、企業のブランドイメージ向上にも効果があります。

育休制度に力を入れることで、「ワークライフバランスを重視している会社」「従業員やその家族を大切にしている会社」などホワイト企業のイメージを社外にアピールできます。

また採用時にも求職者にPRできるため、優秀な人材獲得にも寄与できます。

このように福利厚生として育休制度を導入するメリットはたくさんあり、企業の長期的な成長戦略として非常に有効な取り組みといえるでしょう。

福利厚生で育休制度を充実させるなら福利厚生倶楽部がおすすめ!

育児・介護休業法の2025年法改正対応や、育休制度を福利厚生として積極的に取り入れたいと考えてはいるものの、法改正の手続きでそれどころではない、本業務で時間が取れないなど課題をお持ちの方もいらっしゃるでしょうか。

福利厚生として育休制度の充実を図るなら、「福利厚生倶楽部」の利用がおすすめです。

「福利厚生倶楽部」は、低コストで従業員の満足度や定着率を向上できるサービスを多数用意しており、ベビーシッター・保育施設、託児所の利用補助など育児支援に関する福利厚生メニューを提供しています。

「福利厚生倶楽部」を利用することで、従業員は自由にメニューを利用できるだけでなく、企業側も管理コストや手間を大幅に削減できるメリットがあります。

仕事と育児の両立支援について具体的な施策をご検討中の方は、ぜひ導入を検討してみてください。

▼福利厚生アウトソーシングサービスの概要、選び方、導入手順について詳しい記事はこちら↓

まとめ

本記事では、育児休業と育児休暇の違いや、育児・介護休業法の2025年法改正ポイント、福利厚生として育休制度を導入するメリットなどについてご紹介しました。

福利厚生の育休制度を充実させることは、従業員の満足度向上や離職率低下、企業イメージの向上などメリットも多いため、従業員の育児支援のサポートや育休制度の充実を図りたいとお考えの方は、ぜひ福利厚生の導入や見直しをご検討ください。