介護離職とは?人材流出を防ぐために大切な介護支援について解説します!

2025年以降、75歳以上の後期高齢者人口は800万人を超えるといわれており、国民の5人に一人が後期高齢者の超高齢化社会を迎えます。介護離職は、今や多くの家庭や職場で避けられない現実です。本記事では、介護離職の実態と企業が介護支援に取り組むことのメリット、具体的な制度をご紹介します。

目次[非表示]

介護離職とは

介護離職とは、働いている人が要介護状態になった家族などの介護を理由に仕事を辞めてしまうことを指します。

高齢者人口が増えるにつれて要支援・要介護認定者も増加してきており、働き盛り世代が介護に専念しなければならなくなるため、ただでさえ労働者人口が減っている現代において、労働力の確保に関する重要な課題の一つです。

介護離職の実態

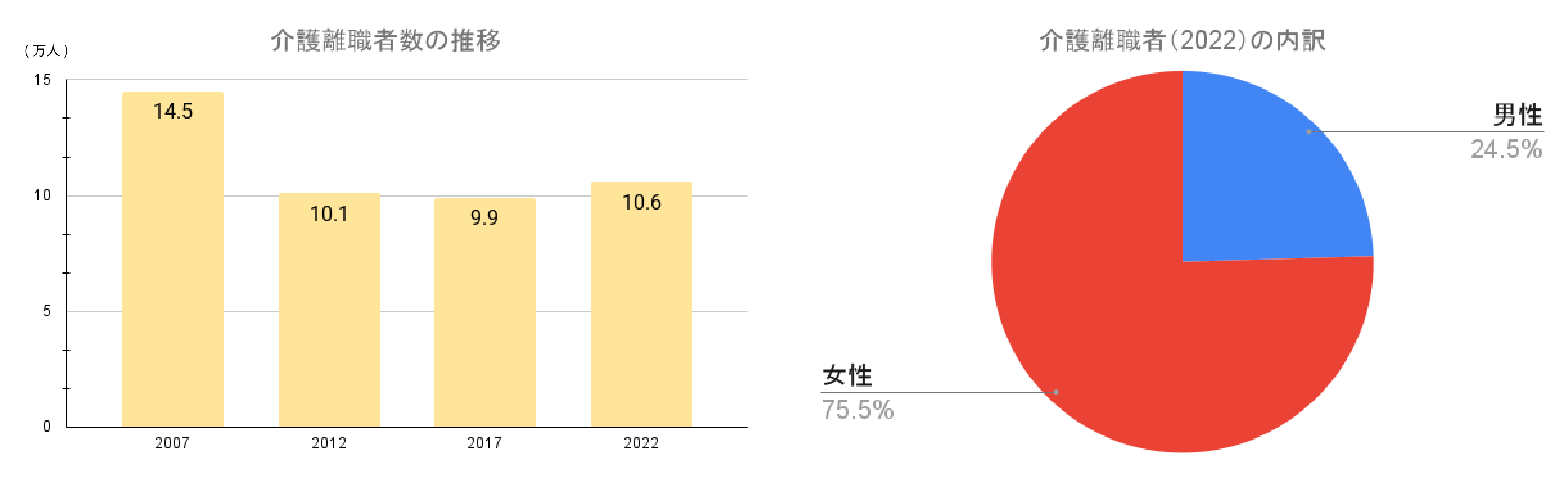

以下のグラフは、総務省「令和4年就業構造基本調査 」で公表された、過去1年間に介護・看護のために前職を離職した方の数の推移と、2022年における介護離職者男女比を示したものです。

過去15年間の推移をみると、2007年から2017年までは減少を続けていましたが、2017年から2022年にかけては増加に転じています。また、看護・介護を理由に離職する人のうち約75%が女性という結果になっています。

2025年問題

2025年問題とは、「団塊の世代」といわれる1947~1949年に生まれた世代が2025年に75歳を迎えることで国民の5人に1人が後期高齢者となり、医療や社会保障などさまざまな領域において発生が予想される問題の総称です。

要介護者が増えることにより、介護離職を余儀なくされる働きざかり世代も増加していくことが予想され、介護離職による経済損失は6,500億円とも言われています。

経済産業省「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について(平成30年9月)」より

介護離職を防ぐための制度

介護休暇制度

介護休暇とは育児・介護休業法 第16条の5、第16条の6により定められた休暇制度です。

要介護状態にある家族の世話をしている従業員が取得することができます。

なお、ここでいう「要介護状態」とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」を指し、必ずしも要介護認定が必要ではありません。

厚生労働省「よくあるお問い合わせ(労働者の方へ)」より

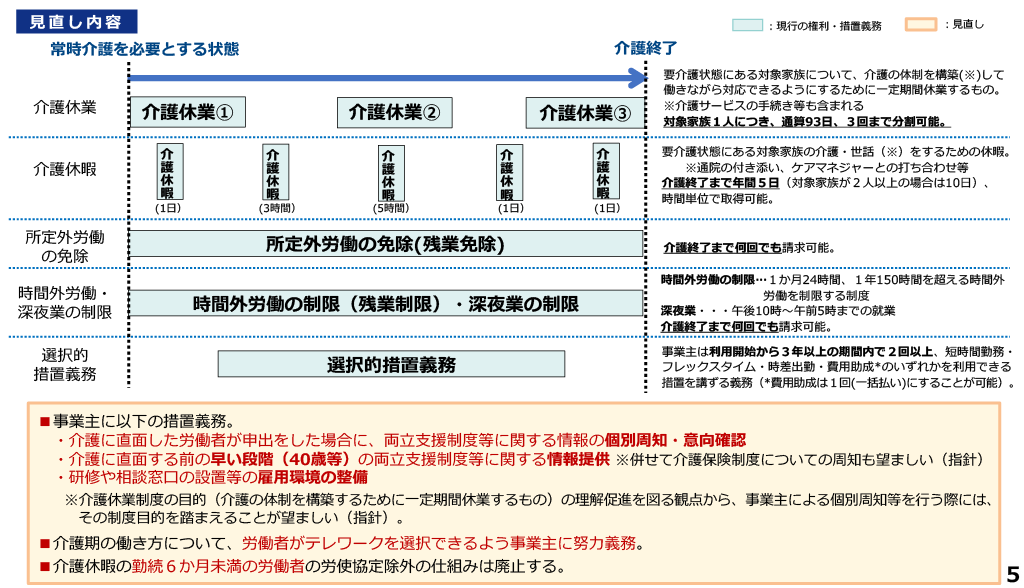

介護休暇を取得できる日数は、1年間で通算して最大5日です。ただし、介護する対象者が2名以上の場合は最大10日取得することが可能です。

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 」Ⅴ 介護休暇制度 より

介護休業制度

介護休業とは育児・介護休業法 第11条~第16条により定められた休業制度です。

介護休暇と同様、要介護状態にある家族の世話をしている従業員が取得することができます。

介護休業は対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得することが可能です。

例えば、1回で93日連続で休みを取得したり、30日間・30日間・33日間の計3回に分けて休みを取得したりすることが可能です。

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 」Ⅲ 介護休業制度 より

勤務時間の短縮等

勤務時間の短縮制度は、連続する3年間以上の期間で2回以上、介護のために労働時間を短縮して働くことを認める制度です。企業は下記のいずれかの対応措置を講じる必要があります。

- 短時間勤務の制度

- フレックスタイム制

- 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤)

- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 」 Ⅸ-7 対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置 より

労働時間の制限に関する制度

介護している労働者の労働時間を制限する制度も設けています。

所定外労働の制限

家族を介護する従業員から請求があった場合、事業主は1か月以上1年以内の期間において所定外労働時間を超えて労働させてはいけません。

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 」 Ⅵ-4 家族介護を行う労働者の所定外労働の制限より

時間外労働の制限

家族を介護する従業員から請求があった場合、事業主は1か月で24時間、1年間で150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 」Ⅶ-4 家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 より

(参考サイト)シュキーン「所定外労働時間と時間外労働時間の違い 」

深夜業の制限

家族を介護する従業員から請求があった場合、事業主は深夜において労働させてはいけません。

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 」Ⅷ-4 家族介護を行う労働者の深夜業の制限 より

育児・介護休業法の改正

2025年の4月に育児・介護休業法が改正されました。

介護の領域においては、介護に直面した場合の対応に関する措置や、テレワークなどの働き方に関する措置、介護休暇の取得条件の緩和などがあります。

▼【育児・介護休業法】育児に関する記事はこちら↓

企業が介護支援を行うメリット

従業員にとってのメリット

経済的安定

介護離職により介護に専従することになった場合、当然ですが給与が支払われなくなるために経済的な不安が生じてしまいます。 企業の介護支援によって、介護離職を回避することが出来れば、働いて給与を受け取りながら介護に取り組むことができるため、経済的安心感を高めることが可能です。

キャリアの中断の回避

キャリアの中断の例としてよく挙げられるのが出産・育児ですが、介護離職でも同様にキャリアが中断してしまうことが考えられます。また、介護に携わるのは40代~50代の中堅・ベテラン世代が多く、キャリアの中断による影響が大きい傾向にあります。 介護離職が不要になれば、転職や再就職のリスクをとる必要がなくなるため、これまでのキャリアを活かしつつ、介護に取り組むことができます。

企業にとってのメリット

中堅・ベテラン世代の流出防止

前述の通り、主に介護離職が必要になるのは親が高齢になってくる中堅・ベテラン世代です。この世代は重要な役職や役割を担っており、企業の中核となる世代でもあるため、介護離職してしまうことは企業にとって大きな損失となります。 介護支援を充実させて、流出を防ぐことで中核人材を失うことなく、経営を継続することができます。

生産性向上

介護離職までは至らなくても、介護による身体的・精神的負担は大きいため、仕事に集中できなくなる可能性があります。介護支援によって負担を軽減させることが出来れば、より仕事に集中して取り組むことができるため、生産性の向上が期待できます。

エンゲージメント向上

企業の介護支援によるプラスの効果は、いま介護が必要な従業員だけに限った話ではありません。 自身や親が年齢を重ねていく以上、介護離職はだれもが直面しうる問題です。 企業が介護支援を通じて、「今後もこの会社で長く働いても安心だ」と従業員が思える環境が整備できれば、社員全員のエンゲージメントの向上につながります。

企業イメージアップ

介護支援を行うことは対外的なイメージアップにつながります。 今後も全国的に介護への対応が重要視されていく中、充実した介護支援があることは他社との差別化にもつながるため、採用活動においても優位性をアピールできます。

介護支援の第一歩は福利厚生倶楽部がおすすめ

リロクラブが提供する福利厚生倶楽部は、

全国120,000種類のさまざまなメニューの優待を受けられる福利厚生サービスです。

優待メニューは多岐にわたり、グルメやレジャーなどの余暇支援だけでなく、

ご家族の要介護度に応じて補助金が支給されたり、介護用品を割引価格で購入ができたりと介護支援のメニューも充実しています。

従業員の入退会登録のみの簡単管理で利用可能ですので、

介護支援の第一歩として福利厚生倶楽部はいかがでしょうか?

まとめ

少子高齢化が進み労働者人口の減少が進んでいく中、追い打ちをかけるかのように2025年以降は介護離職問題が深刻化していきます。

企業が介護支援を行うことで、従業員の介護離職の不安が払拭されるため、安心して長く働くことができます。企業にとっても、人材の流出を防ぐだけでなく生産性の向上や従業員のエンゲージメントの向上も期待できるため、介護支援は企業と従業員の双方に大きなメリットをもたらす効果的な取り組みといえます。