内定辞退を防ぐために企業が取り組むべきポイントとは ―最新の内定状況と具体策―

少子高齢化による労働人口減少が進む中、現代の採用市場では就職活動の長期化や複数内定の増加により、新卒の内定辞退が多くの企業の経営課題の一つとなっています。

働き方の多様化やZ世代の価値観の変化の影響もあり、内定辞退率(=内定辞退人数÷内定取得人数)も年々上昇傾向にあります。

本記事では、主に大学生の新卒採用に焦点を当て、最新の内定状況や内定辞退の主な理由、内定辞退を防ぐために企業が取り組むべきおすすめの対策についてご紹介します。

新卒採用に課題や不安をお抱えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

深刻化する内定辞退

採用活動に多くの時間やコストをかけても、内定辞退によって人材が定着しない、採用コストがさらにかかるという課題に直面する企業が増えています。

特に近年は採用競争が激化し、求職者一人ひとりの選択肢が広がったことで、採用側にとって「採用して終わり」ではなく、「採用後いかに内定辞退を防止し、定着させるか」が大きなテーマになっています。

【2025年最新】2026年卒就職内定率と内定辞退率

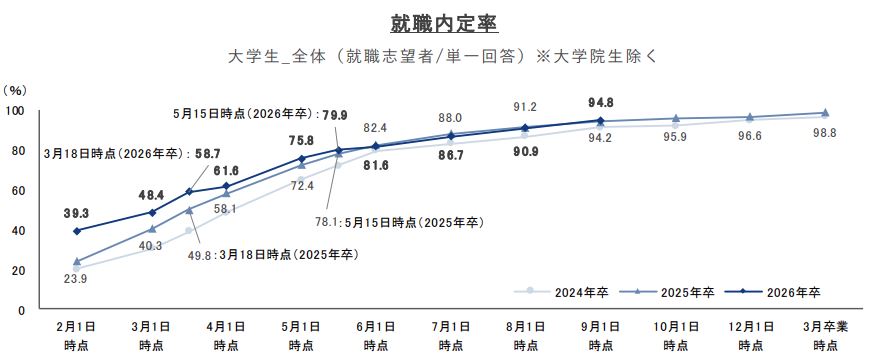

2026年卒の就職内定率

就職みらい研究所の「就職プロセス調査(2026年卒)」によると、2025年9月1日時点の大学生の就職内定率は94.8%と前年同水準で推移しています。

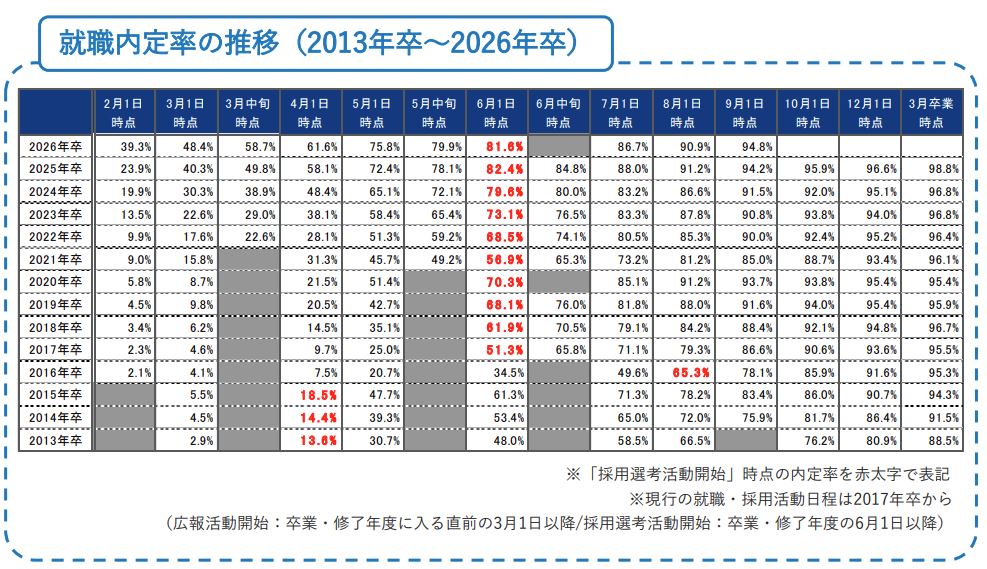

また約10年間(2013年卒~2026年卒)の就職内定率の推移を見ると、例えば同じ6月1日時点でも2017年卒の内定率は51.3%、2026年卒の内定率は81.6%と約30%も伸長している結果が分かります。

また直近3年間においては2024年卒~2026年卒の6月1日時点の内定率は全て約80%と高水準を維持しており、内定率の高さが伺えます。

上記の結果から、採用側は学生への早期接触と選考スピードの速さがより求められるようになってきています。

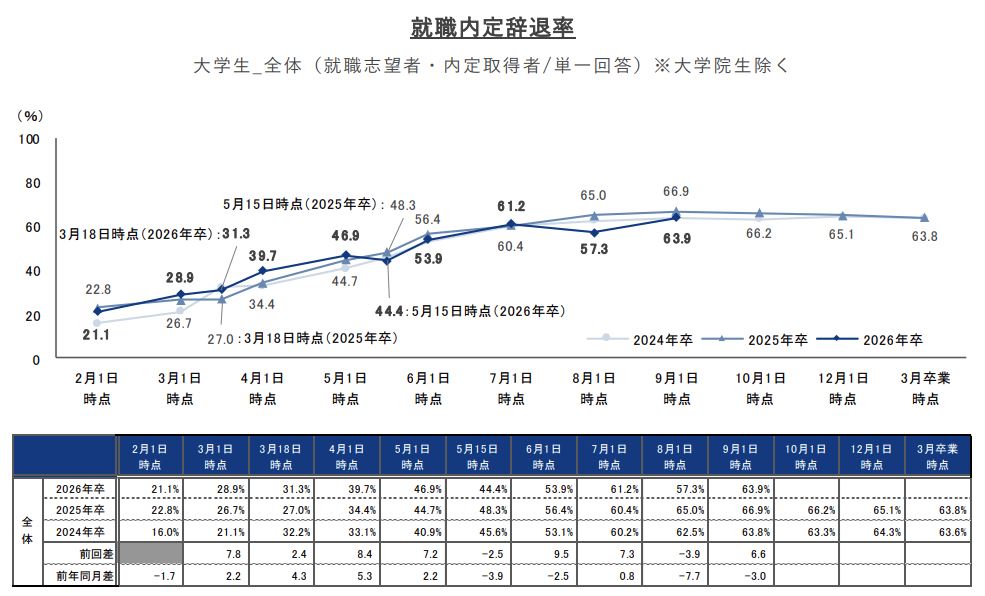

2026年卒の就職内定辞退率

一方で、同調査において大学生の就職内定辞退率は2025年9月1日時点で63.9%に達しており、企業にとって大きな損失であるといえます。

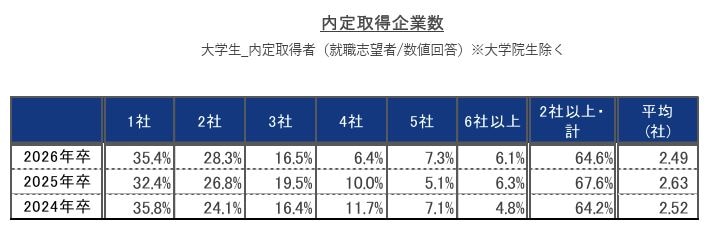

この背景には、大学生の内定取得社数の増加が関係しています。

2026年卒の平均内定取得社数は2.49社(2025年9月1日時点)で、複数の企業から内定を獲得することで内定辞退の可能性も引き上がっている可能性がうかがえます。

内定辞退の主な理由

なぜ内定辞退は起こるのでしょうか?主な原因について4点解説していきます。

複数内定の増加

就職活動の早期化や採用競争の影響で複数企業から内定を獲得する学生が増えていることから、売り手市場が続いているのが現状です。

学生は複数内定を得た企業の中から、最後まで「より良い条件の企業」を比較・検討し続ける傾向があり、早期に内定を出した企業が最終的に辞退され、他社に優先されるようなケースも増えています。

内定辞退を防ぐには、内定後も積極的にコミュニケーションを図るなど接点を増やし、自社の魅力を継続的にアピールし続ける必要があります。

採用担当や面接官の対応

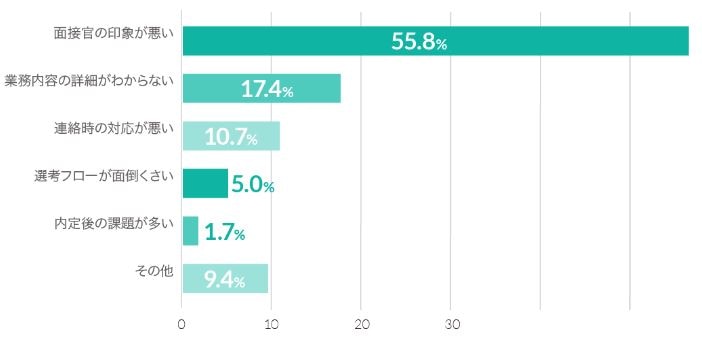

内定辞退の理由の一つに「企業の採用担当者や面接官の対応が悪かった」というケースもあります。

株式会社インタツアーが実施した調査では、内定辞退の決定的な理由として55.8 %が「面接官の態度・印象が悪かった」と回答しています。

面接官の質疑応答が曖昧だったり、選考期間中に担当者から連絡が少ないなど面接官の態度や印象が悪いと、学生にマイナスイメージを与えてしまい、「この会社に入社したい」という思いを抱きにくく、内定辞退につながる場合もあります。

企業イメージの不一致・PR不足

企業が学生に伝えるブランドイメージ・社風・将来性・社会的意義などが曖昧だと、学生は「この会社なら成長できる」「安心して働ける」と感じにくくなり、他社へ流れやすくなります。

特にZ世代以降は、給与だけでなく、「企業の価値観や理念」、「働く環境」、「人との関わり方」などを重視する傾向があります。

そこで、説明会資料やWEBサイト、従業員の口コミなどを通して「リアルな情報」を発信することが重要なポイントとなります。企業がどんな事業をしていて、どのように社会貢献しているのかをしっかりと明示することで、入社前と入社後のイメージやギャップを最小限に抑えることができ、結果として内定防止につながります。

勤務条件(給与、福利厚生)など希望条件の不一致

採用競争が激化する中、学生は業務内容、勤務地、給与、福利厚生など希望条件を各社比較しながら選考を進めていきます。

もし給与条件が同程度なら、福利厚生や休暇制度の充実度が決め手になることも多いです。

福利厚生は採用力と定着率を高める重要な要素となっています。

内定辞退を防ぐために企業が取り組むべきポイント

企業が学生の内定辞退を未然に防ぐために取り組むポイントを3点挙げて解説します。

選考プロセスの改善

内定の早期化に伴い、選考スピードは非常に重要なポイントとなります。

例えば、選考の早い段階で職場見学や現場の従業員との面談会などを積極的に行うことで、学生に企業のリアルな姿を理解してもらいましょう。

また面接日程調整などの連絡もできる限り迅速に行い、他社の選考状況を考慮した上で自社の選考プロセスを調整するなどの働きかけを行うことで、「自分のためにここまでしてくれる会社なんだ」と学生に意識付けができ、入社意欲の向上につなげられます。

明確な待遇・条件提示

給与、ボーナス、各種手当など入社後の待遇や労働条件は、最終的に入社を決意する重要な要素です。

学生からは、「最終面接や内定時に条件を提示される」「面接中に聞いていた条件と、内定後に提示された条件が違う」などと言った声もあり、昨今の採用市場では複数内定も高い傾向にあるため、優秀な人材ほど他社から内定を獲得しているケースも可能性も低くありません。

優秀な人材確保のためにも、選考の早いタイミングで待遇や労働条件を明確に提示することをおすすめします。

また選考中の提示条件と内定時に提示する内容に差異が生じる場合は、あらかじめその旨を学生に伝えるようにしましょう。

内定者フォローの強化

内定から入社までの間に、内定者が不安や迷いを抱かないよう企業から積極的なコミュニケーションを図ることが大切です。

具体的には、内定者研修や先輩社員との交流機会を設けることで、入社後のイメージを具体化させたり、福利厚生や社内制度を積極的に発信し、「働きやすさ」や「早期帰属意識」をアピールすることが有効です。

内定者とのタッチポイントを増やすことにより、内定者の不安軽減や入社意欲を高められます。

これらの取り組みを通じて、内定者に「この会社で働きたい」と思わせる動機付けを強化していくことが、内定辞退防止や入社後の定着率向上に直結します。

福利厚生の重要性

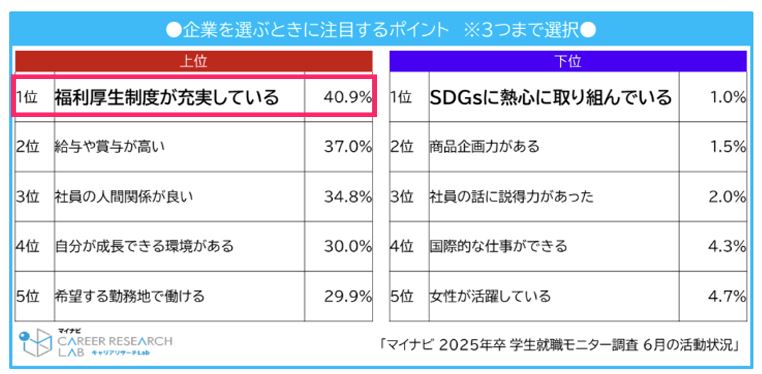

マイナビが2024年7月に実施した「マイナビ 2025年卒 学生就職モニター調査 6月の活動状況」によると、学生が「企業選びで重視するポイント」として「福利厚生制度が充実している」という回答が最多の結果が出ています。

福利厚生は、以下のような効果を企業にもたらします:

- 採用時の魅力訴求:「この会社で働きたい」と思わせる差別化要素に

- 人材定着率の向上:安心して長く働ける職場環境を提供

- 従業員満足度の向上:モチベーションや生産性の向上につながる

最近では、福利厚生アウトソーシングサービスを利用する企業も増加しています。

福利厚生アウトソーシングサービスは多彩な福利厚生メニューがあり、低コストで導入可能です。

旅行・レジャー・自己啓発・健康支援など幅広いニーズに対応できるメニューを取り揃えているため、従業員一人ひとりのライフスタイルに合わせたサポートの実現はもちろん、Z世代が求める「柔軟性」や「多様性」にも応えることができます。

このように福利厚生を積極的に導入することは、現代の採用市場で優位に立ち、内定者へ「この会社は従業員を大切にしている」「この会社なら働く意義がある」という安心感を与えることができ、内定防止にも非常に有効な取り組みの一つといえるでしょう。

まとめ:採用から定着までを支える「福利厚生倶楽部」

年々内定率は高水準で推移している一方、一人あたりの内定取得社数の増加により内定辞退率も高くなっているため、企業は内定者フォローに注力する必要があります。

その中で福利厚生の充実は、就活生に企業の魅力を伝え、入社後の働きがいを支える有効な手段の一つといえます。

もし自社での取り組みに課題や不安を感じている場合は、「福利厚生倶楽部」の導入を検討してみませんか?

人材獲得競争が激しい今、新卒の内定辞退リスクを最小化し、優秀な人材を確保するための最適な方法として福利厚生を導入したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。