同一労働同一賃金とは?重要性や企業の取組状況、導入メリットなどポイント解説!

同一労働同一賃金とは、「正社員・非正規社員など雇用形態にかかわらず、同じ業務内容であれば賃金を同等にする」という考え方で、同一労働同一賃金を導入することで、同じ企業や同じ仕事における正社員と非正規社員との間で不合理な待遇差の解消を目指しています。

しかし、対応が必要だと認識していても具体的に何をしていいか分からない、どのように導入すればいいか分からないとお悩みの経営者や人事労務担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、同一労働同一賃金が導入された背景や取組状況、企業が導入するメリット、具体的な導入手順などを詳しく探ります。

目次[非表示]

同一労働同一賃金の概要

これまで、日本では正社員と非正規社員の間に大きな賃金格差が存在していました。

また近年は非正規社員の増加も伴い、この不合理な待遇差が社会的な問題として課題視されるようになりました。

以下では、同一労働同一賃金の概要となぜこの考え方が必要になったかについて解説します。

同一労働同一賃金とは

厚生労働省では、同一労働同一賃金について以下のように定めています。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

つまり、同じ企業で同じ仕事を行う従業員は、正社員であっても非正規社員であっても基本給や賞与などのあらゆる待遇について同一の賃金が支払われるという考え方のことです。

働く人がどの雇用形態を選択しても、不合理な待遇差を受けないように格差の是正を目指しています。

同一労働同一賃金が重要になった背景

昨今の日本では少子高齢化による労働人口の減少が深刻化しており、労働力の確保が困難になっています。

また働き方の多様化なども影響し、非正規社員の割合は近年増加傾向にあり、非正規社員が重要な戦力となっています。

しかし、非正規社員は雇用の不安定さに加え、正社員と比較すると低賃金に甘んじるケースが多いのも現状です。

こうした背景から、正社員と非正規社員間の待遇差を是正し、どのような雇用形態であれ、納得して働けるルールを整備したのが同一労働同一賃金です。

同一労働同一賃金の適用時期・実施状況

同一労働同一賃金はいつから適用になったのでしょうか?

また実際どれくらいの企業が同一労働同一賃金の実現に向けた取り組みを実施しているのでしょうか?

同一労働同一賃金の適用時期

同一労働同一賃金を実現するための根拠となる法律として、「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」の2つがあります。

「パートタイム・有期雇用労働法」は大企業では2020年4月1日から、中小企業では2021年4月1日から適用されており、「労働者派遣法」は2020年4月1日から適用されています。

「パートタイム・有期雇用労働法」の対象者は、パートタイム(短時間)労働者及び有期雇用労働者です。

●パートタイム(短時間)労働者:1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される正社員(通常の労働者)より短い労働者

●有期雇用労働者:事業主と1年や3年など雇用期間の定めがある労働者

<参照>短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

「労働者派遣法」の対象者は、派遣労働者です。

<参照>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

同一労働同一賃金の実施状況

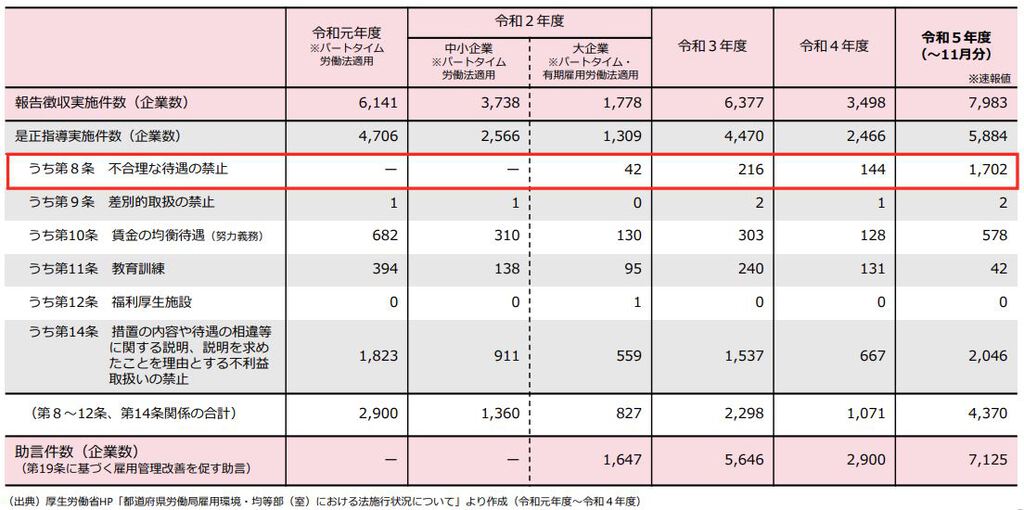

厚生労働省によると、法改正施行後(2020年以降)、法第8条「不合理な待遇の禁止」に関する是正件数は毎年増加傾向にあり、令和5年(2023年)には約1,700件の是正報告が出ています(下記図)。

<参照>厚生労働省/「同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組の実施状況 P.6」

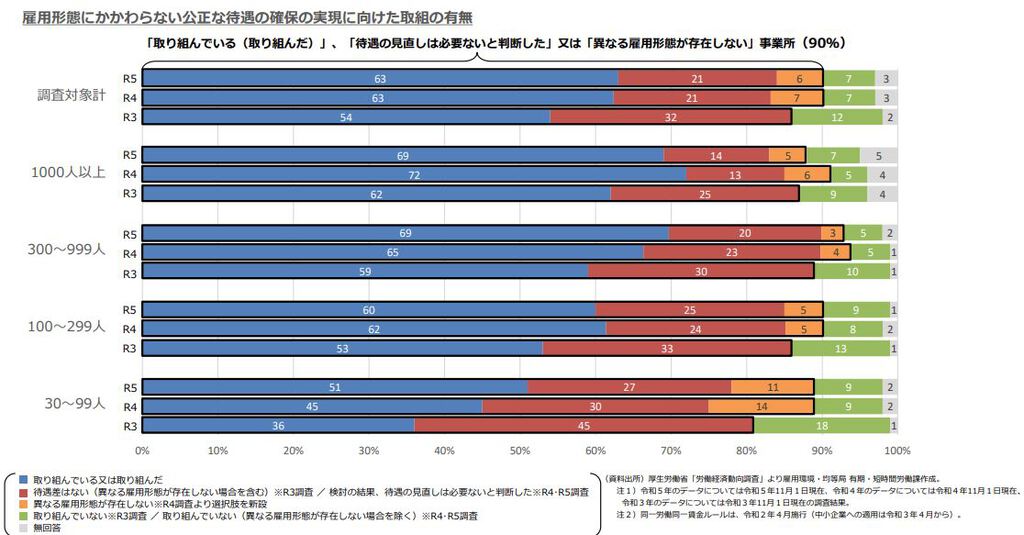

また、企業規模ごとの同一労働同一賃金の取組状況で、「取り組んでいる(取り組んだ)」

と回答した事業所の割合は、調査対象合計で63%と半数を超える結果となっています。

<参照>厚生労働省/「同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組の実施状況 P.2」

同一労働同一賃金の整備ポイント3つ

「パートタイム・有期雇用労働法」では、同一労働同一賃金について次の3点を整備しています。

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業における正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

どのような場合に不合理な待遇差にあたるかなどの具体例を、厚生労働省が「同一労働同一賃金ガイドライン」として策定しています。ガイドラインの詳細は後述します。

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由などについて事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は非正規社員から要望があった場合は説明する義務があります。

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

行政ADRとは行政機関が主体となって裁判を用いずに法的・民事トラブルを解決することです。

都道府県労働局において、上記1や2に関する紛争解決の手続きを無料・非公開で行います。

<参照>厚生労働省/「働き方特設サイト」同一労働同一賃金

不合理な待遇差を是正する「同一労働同一賃金ガイドライン」

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、正社員と非正規社員間に対する不合理な待遇を禁止する方針が定められており、以下の4項目の均等化を提唱しています。

基本給

基本給は労働者の能力や経験、成果、勤続年数などに基づいて支払われることを踏まえ、正社員と非正規社員間で違いがなければ、同一に支給する必要があります(違いがあれば違いに応じた支給にする)。

労働者の能力向上を理由に昇給する場合も同様です。

賞与

企業業績への貢献に応じて支給する賞与は、雇用区分に関係なく労働者の貢献度に応じた金額を支給します。貢献度が同程度なら同一額を、違いがあれば違いに応じた金額を支給しなければなりません。

各種手当

【例】

● 役職手当(役職の内容に対して支給)

● 特殊作業手当(業務の危険度または作業環境に応じて支給)

● 特殊勤務手当(交代制勤務等の勤務形態に応じて支給)

● 精皆勤手当

● 時間外労働手当

● 深夜労働手当、休日労働手当

● 通勤手当、出張旅費

● 食事手当

● 単身赴任手当

● 地域手当(特定の地域で働く労働者に対する補償として支給)

例えば役職手当は、同じ役職の場合は同じ手当を支給しなければなりません(違いがあれば違いに応じた支給にする)。

その他の手当も雇用区分の違いで差をつけず、同一の手当を支給しなければなりません。

福利厚生・教育訓練

【例】

● 福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)

● 転勤用社宅

● 慶弔休暇

● 病気休職

● 法定外の有給休暇

● 教育訓練 など

福利厚生施設、転勤用社宅、慶弔休暇、病気休暇なども雇用形態にかかわらず、同一の利用・付与をしなければなりません。

職務に必要な知識やスキルを習得するための教育訓練に関しても、同一の職務内容であれば同一の教育機会を与える必要があります。

詳しい内容は「同一労働同一賃金ガイドライン」をご確認ください。

<参照>厚生労働省/「同一労働同一賃金ガイドライン」

同一労働同一賃金のメリット

ここまで同一労働同一賃金の概要について解説しましたが、実際に同一労働同一賃金に取り組むことでどのようなメリットがあるのでしょう。

企業側と従業員側それぞれのメリットについて解説します。

<企業側>モチベーション向上が期待できる

1つ目は、同一労働同一賃金を導入することで、正社員と非正規社員間の待遇が公正になると、従業員のモチベーション向上が期待できます。

雇用形態にかかわらず公平な賃金を提供することで、従業員は自分の働きが正当に評価されていると感じ、働く意欲が高まります。

従業員のモチベーションが高まれば、企業の生産性向上にもつながるでしょう。

<企業側>企業イメージが向上する

2つ目は、企業イメージの向上です。

不合理な待遇差がなく、能力や経験に応じた評価を行っている企業は、従業員が長く働きたい職場と感じさせることができ、人材定着や労働力不足の解消が期待できます。

人材定着率が高まると、「従業員を大事にしている企業だ」と対外的なアピールにもつながり、さらなる優秀な人材の確保が期待できます。

同一労働同一賃金を実施することは、在籍中の従業員はもちろん、求職者に対しても企業アピールができるメリットがあります。

<従業員側>非正規社員の賃金が上がる

同一労働同一賃金において待遇差が解消されれば、能力や経験に応じた評価がされるため、非正規社員の賃金が上がる可能性があります。

「どれだけ仕事を頑張っていても、成績を残しても評価されない」などといった不満がなくなり、非正規社員のモチベーション向上やエンゲージメントが高まる効果が期待できます。

<従業員側>柔軟な働き方ができる

正社員と非正規社員の格差が是正されると、業務内容や勤務時間の分担が可能になり、ワークライフバランスを重視した働き方が実現できるメリットもあります。

結婚や子育てでフルタイム勤務が難しい主婦の方や、持病などで通勤困難な方でも、能力や成果に応じた待遇を受けれるようになるため、非正規社員として働くという選択肢も取りやすくなるでしょう。

同一労働同一賃金のデメリット

一方で、同一労働同一賃金に取り組む際に注意すべき点もあります。

ここでは2点解説します。

賃金体系や人事制度の見直しが必要

従来の日本における賃金体系は、職務内容や成果に基づかない年功序列型が一般的でした。

しかし、同一労働同一賃金を実現するには業務評価や成果に基づいた新たな評価制度や賃金体系の構築または見直しが求められます。

現状の待遇に不合理な差がないかを洗い出し、どのように「同一」と見なすか、どこまでの違いなら問題ないかなどの基準を明確にする必要があります。

待遇差の是正で人件費が増える

雇用形態にかかわらない公正な待遇の実現となると、給与や賞与、教育費などの平準化が必要になります。

待遇差の是正によって非正規社員の給与水準が上がり、人件費が増大する懸念もあります。

その結果、非正規社員の雇用を縮小せざるを得ない状況に陥る場合もあるため、経営状況を踏まえた上で慎重に検討しましょう。

同一労働同一賃金の導入手順

同一労働同一賃金の考え方はシンプルですが、いざ導入となると容易なことではありません。

同一労働同一賃金の取り組みができていない、または不十分であると感じている企業は、まずは厚生労働省のガイドラインや以下で解説する「パートタイム・有期雇用労働法」の取組手順書などを確認して、自社で必要な対策を検討しましょう。

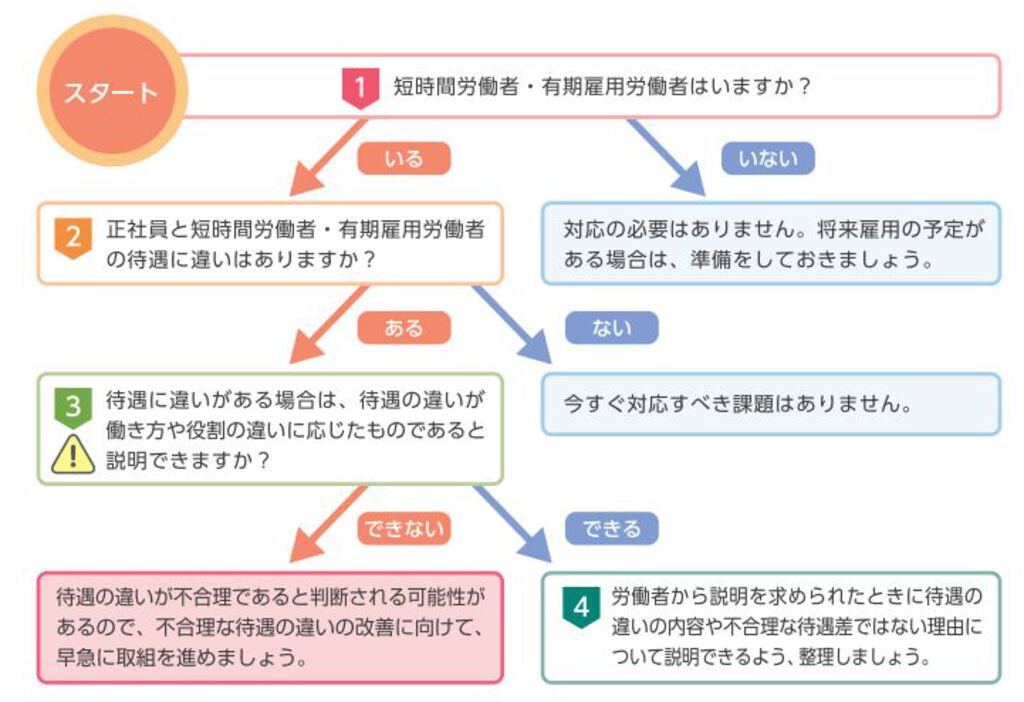

<取組の流れ>

<参照>厚生労働省/パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

1.雇用形態を確認する

まずは、同一労働同一賃金の対象となるパート・アルバイトなどの短時間労働者や派遣などの有期雇用労働者が企業内に在籍しているかを確認します。

該当者がいない場合は同一労働同一賃金の対応は不要ですが、将来的に雇用の予定がある場合はあらかじめ流れを理解しておきましょう。

2.待遇状況を確認する

短時間労働者と有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当含む)や福利厚生などの待遇について、正社員との間に待遇差がないかを確認します。

3.待遇差が不合理ではないことを確認する

短時間労働者・有期雇用労働者と正社員では、働き方や役割などが異なる企業も多いでしょう。その場合、賃金(賞与・手当含む)や福利厚生などの待遇が異なるケースもあり得ます。

もし異なる場合は、待遇の違いが働き方や役割に見合った「不合理ではない」ものと言えるものか、どのような理由で待遇に違いがあるかなど考え方を整理しましょう。

4.待遇差が不合理ではないことを説明する

事業主は短時間労働者・有期雇用労働者と正社員との待遇差や理由について、労働者から説明を求められた場合は、説明することが義務付けられています。

雇用別に待遇差の理由が「不合理ではない」と説明できるよう事前に整理することをお勧めします。

まとめ

同一労働同一賃金とは、同一の企業・団体内での正社員と非正規社員の間で、不合理な待遇差を改善するための取り組みやルールのことです。

2024年現在、日本ではすべての企業において同一労働同一賃金の原則が適用されており、基本給や賞与だけでなく、福利厚生などあらゆる待遇について同一にしなければなりません。

まずは福利厚生の充実を図りたいとお考えの方は、低コストで手間なく導入できる福利厚生アウトソーシングの利用をおすすめします。

福利厚生アウトソーシングサービスの「福利厚生倶楽部」は、導入企業数23,500団体(業界最多※)、会員数1,250万人以上と業界でもトップクラスの高いシェア率を誇っています。

※(株)労務研究所発行「旬刊福利厚生」2024年7月下旬号より

↓↓福利厚生倶楽部のお問い合わせはこちら↓↓

同一労働同一賃金の実現には、手間や時間、コストがかかるかもしれませんが、従業員のモチベーション向上や、人材の定着、企業イメージの向上などメリットもたくさんあります。

自社の現状を把握し、従業員が働きやすい環境や制度を整備することで、同一労働同一賃金を実現していきましょう。